私たち本四高速のこれまでの成長と歩みについて、ご紹介します。

瀬戸内海に橋がなかった頃、当時の人々の願いは、橋で本州と四国が結ばれることでした。

1889年、香川県議会議員の大久保諶之丞により瀬戸内海に橋を架ける構想が初めて提唱されました。

第二次世界大戦後、青函連絡船「洞爺丸」事故、宇高連絡船「紫雲丸」事故といった大きな海難事故が相次いで発生、「本州と四国を安全に行き来するためには橋が必要だ」という声が高まります。

これを受け、国や国鉄により架橋ルートを選定するための調査が始まり、1969年、全国的な交通ネットワークの整備方針を定めた新全国総合開発計画において、本州・四国連絡橋の建設が明示されました。

-

- 1889

-

明治22年

香川県議会議員大久保諶之丞が本州四国間の架橋連絡構想を提唱

-

- 1953

-

昭和28年

神戸市長原口忠次郎が、明石海峡架橋構想を固め調査準備に取りかかる

-

- 1955

-

昭和30年

宇高連絡船「紫雲丸」事故(死者168名)

-

- 1959

-

昭和34年

建設省が調査開始(A・C・D・Eルート)

-

- 1969

-

昭和44年

新全国総合開発計画において本四3ルートの建設が明示

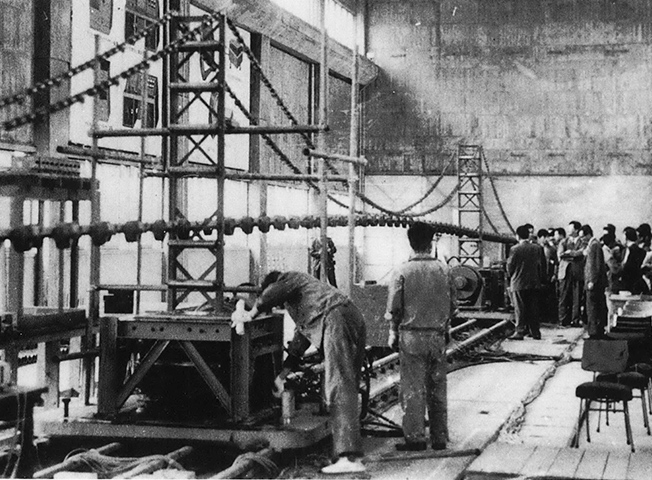

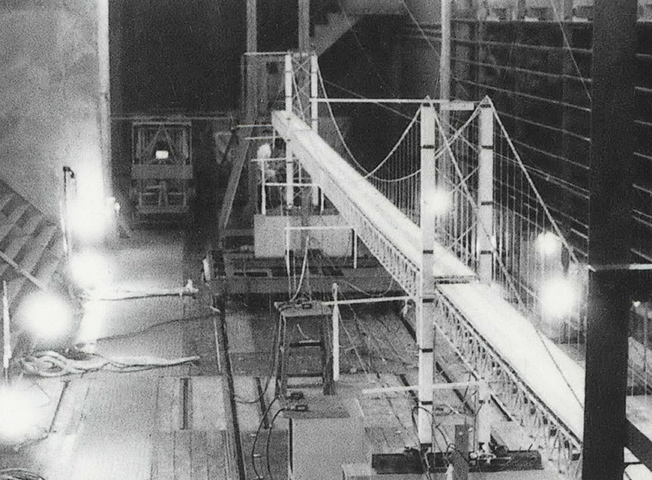

1970年に当社の前身である本州四国連絡橋公団が設立されました。

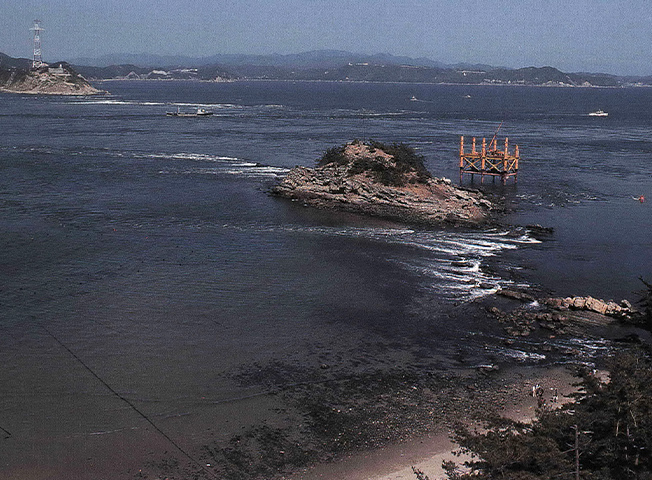

1979年の大三島橋を皮切りに、完成した橋が順次供用され、1988年には瀬戸中央自動車道が全線開通、ついに本州と四国が陸路で結ばれることとなりました。

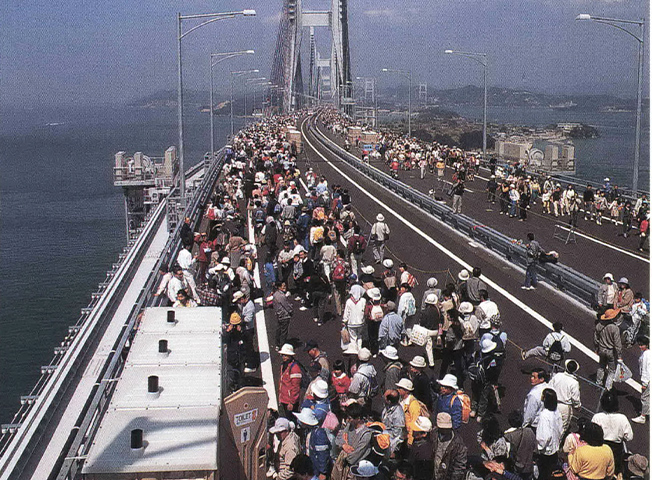

1998年には神戸淡路鳴門自動車道が、1999年には西瀬戸自動車道が開通し、本州と四国を結ぶ3つのルートが開通しました。

-

- 1970

-

昭和45年

本州四国連絡橋公団設立

-

- 1975

-

昭和50年

大三島橋起工式

-

- 1979

-

昭和54年

大三島橋供用開始(最初に開通した橋)

-

- 1988

-

昭和63年

瀬戸中央自動車道全線開通

-

- 1998

-

平成10年

神戸淡路鳴門自動車道全線開通(明石海峡大橋開通)

-

- 1999

-

平成11年

西瀬戸自動車道開通(本四3ルート概成)

2005年、本州四国連絡橋公団は本州四国連絡高速道路株式会社へ生まれ変わりました。会社としての軸足を建設から維持管理へと移し、ノウハウを蓄積しながら絶え間なく技術を研鑽しています。

加えて、他に類を見ない巨大インフラという特徴を活かしたインフラツアーの実施や、SA・PAを拠点とした地域の魅力の発信、各種ネットワークを組織し活用することによる交流促進など、本四高速道路の利活用という新たな取組を進めています。

-

- 2005

-

平成17年

本州四国連絡高速道路株式会社設立

-

- 2009

-

平成21年

神戸大学との連携協力協定調印式

-

- 2018

-

平成30年

グレートベルト橋を管理するストアベルト社との技術協力協定調印

-

- 2020

-

令和2年

櫃石島高架橋耐震補強 田中賞受賞

-

- 2020

-

令和2年

日本初の民間施設直結の淡路北スマートインターチェンジ開通

-

- 2004

-

平成16年

明石海峡大橋塔頂体験ツアー(ブリッジワールド)開始

-

- 2008

-

平成20年

文化芸術施設のネットワーク化で瀬戸内の交流促進に取り組む「せとうち美術館ネットワーク」発足

-

- 2017

-

平成29年

明石海峡大橋の通行台数が2億台を突破

-

- 2022

-

令和4年

瀬戸内地域の魅力を発信する「せとうち魅力発見」キャンペーン開始

-

- 2022

-

令和4年

サイクリングによる地域活性化に取り組む「Setouchi Vélo協議会」設立