ホーム > 瀬戸マーレ vol.51 > いぶし銀の美、菊間瓦で伝統と和モダンを楽しむ

情報誌「瀬戸マーレ」

屋根全体がいぶし銀の菊間瓦で葺かれているかわら館。鬼瓦や飾り瓦を専門に作る鬼師が作った大鬼瓦とともに、棟部分にある水板の躍動感あふれる龍に圧倒される。

愛媛県・今治市

いぶし銀の美、

菊間瓦で

伝統と和モダンを楽しむ

古くから格式ある建築の屋根を飾ってきた菊間瓦。

いぶし銀の色艶は優美で耐久性に優れている。

その伝統の製法で作られた工芸品は、現代の暮らしにアクセントを添えてくれる。

いぶし銀の色艶は優美で耐久性に優れている。

その伝統の製法で作られた工芸品は、現代の暮らしにアクセントを添えてくれる。

街じゅうでいぶし銀に会える

今治市西部にある菊間町の海沿いを走ると、「瓦」の文字が入った看板が目につく。ここが菊間瓦の産地だ。屋根はもちろん、いたるところに使われ、菊間瓦のオンパレード。街の中心部にある瓦のふるさと公園ではすべり台や花壇まで瓦で飾られ、子どもたちが楽しそうに遊んでいる、小さな時からいつも身近にあるなんて素敵だ。

菊間瓦は釉薬(ゆうやく)や塗料などを使わず、煙でいぶすことで独特の銀色が生まれる。耐久性に優れ、松山城をはじめ寺社仏閣などの屋根を飾ってきた。その起源は鎌倉時代。松山藩の保護を受けて発展し、皇居造営の御用瓦に選ばれ、全国に名が知られた。原料の粘土や燃料の松材が豊富で、温暖で雨の少ない気候が瓦の乾燥に適し、輸送用の船便が便利という条件も揃っていた。だから海沿いに瓦工場が多いのだ。

街を散策すると、魔除けの役目がある鬼瓦に出会える。迫力ある鬼、愛嬌のある鬼などいろいろで、厄除けで有名な遍照院の山門には、仁王像ではなく鬼瓦が祀られ、自分の好みの表情を探すのが楽しい。

菊間瓦の歴史と伝統を学ぼう

菊間瓦の歴史と伝統を学ぶならかわら館へ。模型や映像などで紹介され、名工の作品や、江戸時代に灯台の役目を果たした「金比羅社瓦灯籠」もある。菊間瓦で飾られた建物も見ごたえたっぷりだ。

かわら館

住所/愛媛県今治市菊間町浜3067TEL/0898-54-5755

営業時間/9:00~17:00

定休日/月曜日(祝日の場合は翌日)

料金/大人210円、小・中・高校生100円

駐車場/あり

※店舗の営業状況は変更の可能性があります。

伝統に新風をもたらす職人技に感動

菊間瓦を普段使いで楽しめると聞いて、小泉製瓦を訪ねた。創業300年の歴史があり、今も伝統的な瓦を製造している。その一方で新しい使い道を発信しようと、10代目の小泉信三さんが伝統の製法を活かし、「菊貞」ブランドでさまざまな製品を生み出しているのだ。

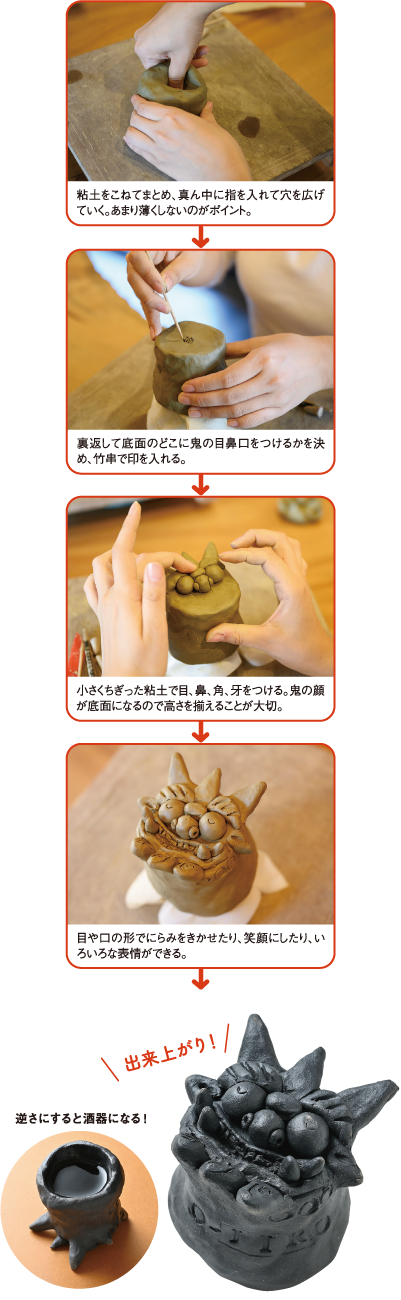

ギャラリーに入ると、いぶし銀のインテリア小物、食器、置物が所狭しと並び、瓦とは思えないモダンさや、かわいさに魅了される。なかでも食器は、小泉さんが試行錯誤して作りあげた菊貞だけの逸品。「菊間瓦は性質上、10%ほど水を吸水するんです。それが家の中の湿気を放出する効果があるのですが、食器にすると油や調味料を吸ってシミになってしまう。通常より高温で焼き締めることで吸水性を抑えることに成功しました」。

色は銀色よりも濃い黒色で、それが食材を映えさせる。酒器はお酒をおいしくするという。細かい粒子の粘土を使って吸水性を抑えているが、見えない隙間にお酒がなじんでまろやかな味になるのだ。

「瓦タイルも面白いですよ」と見せてもらうと、一枚一枚いぶし銀のグラデーションが異なり、見る角度で複雑に光が反射する。焼成時に煙がかかるところとかからないところを作り、わざといぶしがむらになるようにしているのだ。壁面に貼ると和と洋のテイストがミックスされ、洗練された雰囲気になる。屋根瓦は手に取る機会はあまりないが、インテリアとして気軽に使えることに感動した。ワンランク上の暮らしが楽しめそうだ。

- 熟練した職人の手で形を整えることで美しさに磨きがかかる。

- 「『これが瓦ですか』と驚かれるみなさんの反応が楽しいんです」とアイデアを駆使して新商品を開発する小泉信三さん。

- グラデーションが美しい瓦タイル。いぶし銀は日本古来の色で、釉薬や塗料では表せない落ち着きがある。

かわらや菊貞(小泉製瓦)

菊間瓦の工芸品は、ギャラリー以外にインターネット、来島海峡SAなどで購入できる。

住所/愛媛県今治市菊間町浜13-1

TEL/0898-54-2313

営業時間/ギャラリー 10:00~16:00ぐらい

定休日/不定休 ※事前に電話でご確認ください。

駐車場/あり

※店舗の営業状況は変更の可能性があります。

TEL/0898-54-2313

営業時間/ギャラリー 10:00~16:00ぐらい

定休日/不定休 ※事前に電話でご確認ください。

駐車場/あり

※店舗の営業状況は変更の可能性があります。

身近で楽しみたいシンプルでモダンな工芸品がいっぱい

酒造会社やアーティストとのコラボレーションなど常にチャレンジし、新作が続々誕生。

-

干支の置物 1,000円~

手づくりの置物は一つひとつ表情が異なり、愛らしい。

-

フラットプレート2,000円~

深みのある銀色と落ち着いた質感が美しい食器。皿、酒器、箸置きなど揃えるのも楽しみ。

-

菊間瓦&水引アクセサリー 1,800円~

水引アーティストとコラボレーション。ピアス、ネックレスなど1点ものばかり。

-

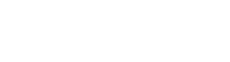

表札 値段は模様などで異なる

瓦の板にサンドブラストで加工。さまざまな模様を入れてオリジナルの表札を。

お土産にぴったり、

名工鬼師の鬼瓦がもなかに

角切り柚子とあんこが絶妙

瓦の町で、昭和3年から菓子を作り続けているタバタヤ菓子舗。名物「鬼瓦もなか」は、地元の人から「お土産になるものはないか」の声を受け、先代が考案したものだ。にらみをきかせた鬼瓦の皮が精巧で、食べるのがもったいないぐらい。それもそのはず、遍照院に納められている鬼瓦を作った名工鬼師・光野貫一郎さんに頼んで原型を作ってもらったそうだ。

北海道産の大粒あずきを使い、角切り柚子が2個入っているのがおいしさの秘密。すっきりと上品な甘さが広がり、あとくちがいい。

- 鬼瓦もなか 1個140円、6個入り1,000円~

タバタヤ菓子舗

地元で愛される菓子店で、和菓子だけでなく、和テイストの洋菓子、駄菓子もある。鬼と福の焼印がはいった厄除け饅頭も人気。

住所/愛媛県今治市菊間町浜2889

TEL/0898-54-2114

営業時間/8:00~20:00

定休日/水曜日 駐車場/あり

※店舗の営業状況は変更の可能性があります。

TEL/0898-54-2114

営業時間/8:00~20:00

定休日/水曜日 駐車場/あり

※店舗の営業状況は変更の可能性があります。