1960年の開館当時から稼働する現役日本最古の投影機が、美しく神秘的な星空を映し出す。

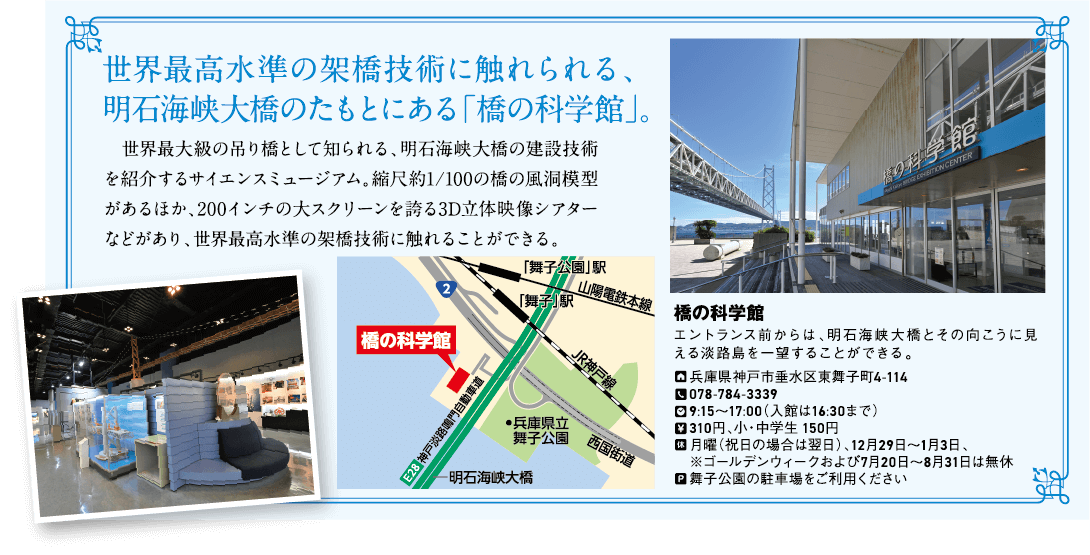

135度子午線が通るまち「明石」のシンボルへ

現役では日本最古のプラネタリウムで宇宙のロマンを感じる

今号の特集「学びの秋」のクライマックスを飾るのは、日本標準時の基準となる「東経135度子午線のまち」、すなわち兵庫県明石市だ。明石海峡に面するこの地には、宇宙へのロマンをかき立てる文化施設がある。そう、「明石市立天文科学館」である。同館の学芸員である西山愛子さんに、見どころを案内してもらった。

「まず注目していただきたいのはプラネタリムです。現役で稼働するものとして日本最古で、60年以上にわたり活躍し続けている投影機により、自然とそっくりの星空を再現します。投影機を中心に円を描くように300席が設置され、どこから見ても満天の星をお愉しみいただけます」。

プラネタリウムは1日最大5回、1回につき約50分のプログラムが上映される。プログラムは月ごとに切替えられ、何度訪れても新鮮な気持ちになれる。子午線の上で仰ぎ見る星々は、他では得られない感動を与えてくれるだろう。

- 60年以上にわたり稼働する投影機は、マシンとしての美しさも備えている。ゆっくりと動く姿は思わずじっと見つめてしまう。

子ども向けのイベントも豊富。親子で天文科学について学べる

幼児や小学校低学年を対象とした「キッズプラネタリウム」をはじめ、こども向けのイベントを随時開催しているところも同館の特徴。

オリジナルキャラクター「シゴセンジャー」が登場するイベントが年5回開催されるほか、0~4歳の乳幼児と保護者を対象とした「ベビープラネタリウム」、小学校4年生以上を対象にテーマごとの天文のトピックを解説する「こども天文教室」など、親子で参加して天文科学についての興味関心を深められる企画が盛りだくさん。

また、生演奏の音楽とともに星空を眺められる「星と音楽のプラネタリウム」など、大人の好奇心をくすぐるイベントもある。神秘的な星の光をゆっくりと眺め、人類が未だ見ぬ宇宙について想いを巡らせれば、新たな気づきを得ることができるかもしれない。

見て、触って、学べる体験型展示コーナーも

プラネタリウムの他にも、同館には好奇心を刺激するスポットが豊富にある。たとえば3階の展示室には、

世界の国や都市の現在の時刻が一目で分かる地球儀時計や、ボールを転がしてブラックホールの空間のゆがみをイメージできる体験型展示、月・水星・金星・地球・火星の表面地形を見て触って確かめられる模型などがあるほか、

時計の原理や歴史について学べるコーナーもある。

また、4階には星座や宇宙、時や時計に関する絵本・図鑑などが置かれた「キッズルーム」も。幼い子ども連れでもゆっくりと見学でき、家族みんなで天文科学について興味を深められる。

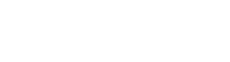

「大人も子どもも楽しみながら天文科学について興味を深めていただければ」と語る、学芸員の西山愛子さん。

- 天文科学と時間について学びを深められる展示室。体験型展示など、多様な工夫が凝らされている。

明石海峡を一望する360度のパノラマビューなど見どころがたっぷりと

エレベーターで14階へ昇ると、そこは開放感あふれる「展望室」。360度のパノラマビューが広がる窓からは、明石海峡大橋はもちろん、明石海峡を航行する船や淡路島、播磨灘とそこに浮かぶ島々、明石の町並み、六甲山系の山々も望むことができる。

その他、足跡マークに立つと影が差した位置で時刻を知ることができる人間日時計のある「日時計広場」など、広々とした館内には楽しく学ぶための仕掛けが随所に施されている。さまざまな展示をじっくりと見学すると、いつもなにげなく仰ぎ見ている空も、ひと味違って見えてくることだろう。

- 明石市のランドマークというべき建築美は、国の登録有形文化財に指定されている。

- 天気の良い日の眺望は爽快そのもの。周囲に高い建物がなく、海と山の風景を見わたすことができる。

明石市立天文科学館

住所/兵庫県明石市人丸町2-6

TEL/078-919-5000

営業時間/9:30~17:00(入館は16:30まで)

料金/一般700円、高校生以下無料

定休日/月曜、第2火曜、年末

※月曜または第2火曜が祝休日の場合は翌日休館

※臨時開館・臨時休館あり

駐車場/あり

時と海のまち「明石」を愉しみ尽くす

自然豊かな遊歩道を歩いて明石市の歴史と文化に触れる

「明石市立天文科学館」の周辺には、時と海のまちと呼ばれる明石市ならではの観光スポットが点在している。

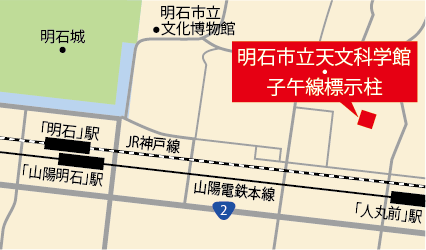

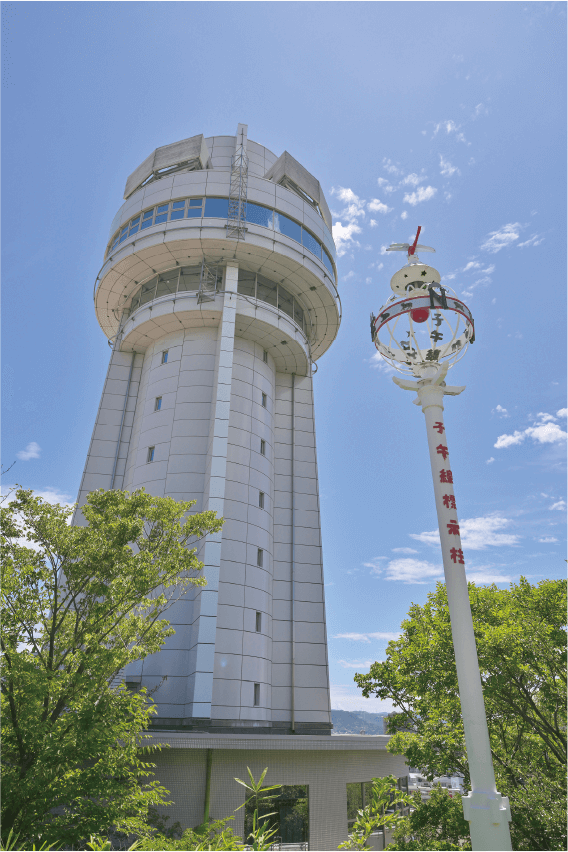

まずは同館のすぐ裏手にある「子午線標示柱」。柱上部には地球を模したカゴ状の玉があり、その上には古代日本の異名・あきつ島から連想した「あきつ(とんぼ)」が乗っている。

SF漫画家・松本零士さんが宇宙に興味を持つきっかけとなった標識としても有名だ。

また、JR「明石」駅から山陽電車「人丸前」駅へとつながる約2kmの回遊路「時の道」も歩いてみたい。

道沿いには「時」とゆかりのある十二支プレートを埋め込んだ標柱、趣き深い寺社や明石市立文化博物館などが佇み、この地が育んできた歴史と文化を感じられる。

豊かな自然の中の散策を愉しんだ後は、名物の「明石焼き」を食べて帰るのもいいだろう。

明石市立天文科学館の裏側にある標示柱。日本標準時の基準である東経135度子午線を示している。

時の道

東経135度日本標準時子午線が通る明石市にちなんだ回遊路。

子午線を示す標柱や日時計などを見ることができる。