香川県三豊市

日本各地と世界へ向かった船乗りの島へ!

遥か昔、瀬戸内海に浮かぶ小さな3つの島が砂州で結ばれて粟島という一つの島になりました。その形は、島の未来を知っていたかのように船のスクリューみたい。そう、古くから近代にかけて、粟島は海運業で栄えました。

粟島港のすぐ近くに、淡いグリーン色をした木造の粟島海洋記念館が建っています。明治30年に日本で初めて開校した粟島海員学校の跡地で、昭和62年に閉校するまで多くの船員を輩出しました。

もともと、粟島が属する塩飽諸島は、主に江戸時代から明治期の廃藩置県まで、"塩飽水軍"と呼ばれる船乗りが活躍したエリアです。操船や造船の技術に優れ、豊臣秀吉や徳川幕府などの権力者に重宝されてきました。

島の地形から天然の良港に恵まれた粟島は、江戸時代には北前船の寄港地としても栄え、海運業で大いに発展しました。瓦産業も盛んで、島内で作られた鬼瓦は、北前船で遠くは東北地方まで運ばれました。昭和20年代後半に瓦産業は終焉を迎えましたが、美しい砂浜が広がる西浜の近くには、今も西日本唯一の「達磨窯(だるまがま)※」が保存されています。島内を歩くと、古い民家の屋根に粟島産の貴重な鬼瓦も見られます。

粟島海員学校は、海運による島の発展を後世に続かせようと、島の実業家である中野寅三郎氏が私財を投じて明治30年に創られました。島の男性もほぼ学校の卒業生で、世界すべての海や南極大陸まで各地を航海し、日本の近代化を支えてきました。

かつて島だった標高222mの城山へ登山すれば、山頂からは同じく島だった阿島山、紫谷山が砂州で結ばれた様子が伺えます。東側の塩飽諸島の多島美にもうっとり。昭和9年に日本で初めて国立公園に指定されたエリアの一つ、備讃瀬戸(塩飽諸島を含む)の景色です。

どれほどの船や船乗りが、ここから日本各地や世界へ出航したのでしょうか。歴史を繋いできた先人の思いに触れながら、緑に燃える夏の島を楽しんでくださいね!

※達磨のような形状をした瓦を焼く窯

-

- 早朝、城山の山頂から望む粟島の紫谷山、塩飽諸島の多島景観

-

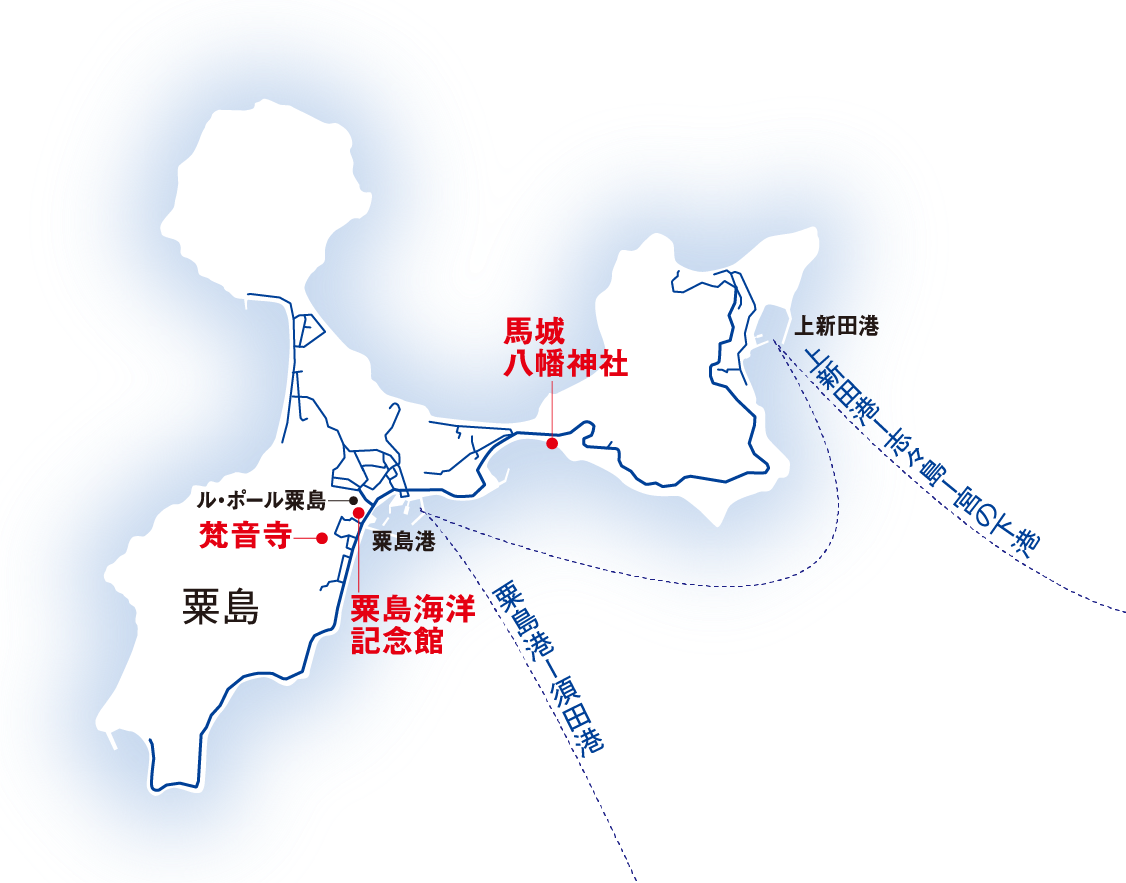

- 島へのアクセスは…須田港から粟島港までフェリーで15分。宮の下港から旅客船で志々島経由で上新田港(粟島)まで35分、粟島港まで50分

-

-

粟島海洋記念公園

粟島海員学校跡地に整備された公園。園内には粟島海洋記念館(現在工事中)、宿泊施設「ル・ポール粟島」、キャンプ場などがあります。また、江戸時代に北前船が出入りしていた際に係船用として使用された石柱や碇も展示されています。粟島海洋記念館は、当時のままの淡いグリーン色を忠実に再現しています。

-

-

馬城(まき)八幡神社

馬城海岸の海辺に立つ馬城八幡神社の鳥居は、写真スポットとして人気。神社の境内には、古墳時代後期の古墳(墳墓)があり、多くの土器が発見されています。また、「太閤松」と呼ばれた松もあったと伝わります。かつて、豊臣秀吉が朝鮮出兵の前に造船の督促に来島し、御座船の“とも綱”を繋いだとか。歴史ロマンにあふれます。

-

-

梵音寺(ぼんのんじ)とタブノキ

梵音寺は真言宗醍醐派の寺院で、884(元慶8)年に理源法師が開いたと伝わります。境内の太子堂では聖徳太子を祀っています。また、境内には樹齢400年以上のタブノキが枝を四方へ広げ、存在感たっぷり。亜熱帯性植物で、南方から移植されたものと考えられていますが、地元では「竜眼の木」と言われ大切にされています。

取材・写真・文 小林 希さん

旅作家・元編集者。著書に『週末島旅』(幻冬舎)や『週末海外』『大人のアクティビティ!』(ワニブックス)など。2014年に広島(香川県)で島の有志と『島プロジェクト』を立ち上げ「ゲストハウスひるねこ」をオープン。2019年に(一社)日本旅客船協会の船旅アンバサダーに就任。産経新聞などで連載中。