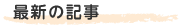

平成28年3月26日(土)、明石海峡大橋を目の前に臨む「橋の科学館」において、講演会が開催されました。

当日は、当社の前身である本四公団で長年ご活躍され、現在(株)オリエンタルコンサルタンツグローバル顧問 辰巳正明氏から、「世界に架ける橋~日本のODAの事例紹介~」について講演して頂きました。

講演は、辰巳氏がこれまで携わった事例のうち4例について、ODAの枠組み、事例国の歴史、現地の自然環境等織り交ぜながら説明して頂きました。現地写真を数多く使用して頂いた資料により、架橋現場の様子がとてもよく伝わってきました。

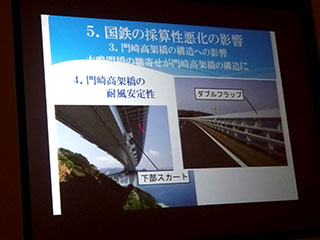

エチオピアでは、標高1,000mを流れる青ナイル川の渓谷へのアバイ橋建設、標高約2,500mのエチオピア高原道路の改修、急峻な山岳道路の改修を行ったこと。そしてこの現場では、高原地帯に広く分布し、水分を含むと膨張泥濘化し乾燥すると収縮固化するBlack Cotton Soil(黒綿土)対策に直面し、良質土で置き換える等の工法を採用したことなど説明して頂きました。

ウガンダでは、ビクトリア湖から白ナイル川が流れ出る箇所付近にあるダム上の老朽化した狭小な橋梁等の損傷を解消するため、新たにジンジャ橋の建設に参画したこと、バングラデシュでは、耐震基準が改訂されたことに伴い、既存橋改修と新設橋建設に参画したことなど説明して頂きました。

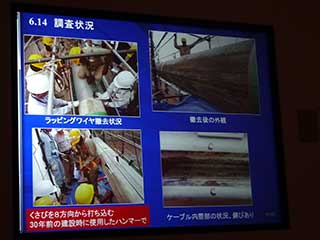

そして、コンゴでは、1983年に完成したマタディ橋のケーブル開放調査(2012年6月)に携わったことを説明して頂きました。

辰巳氏は、1981年、自身が37歳の時に、JICA専門家の一員としてマタディ橋建設のため赴任し、吊橋上部工の施工管理と安全管理を担当したこと、そしてその橋を当時一緒に働いていたコンゴ人技術者が、愛着を持って管理していることなど説明して頂きました。また、この橋には将来、本州四国連絡橋で技術開発され、世界中の吊橋のケーブル防食として使用されている「ケーブル乾燥空気送気システム」を設置することにしたという説明も頂きました。

講演後、参加者から、「鋼橋は、日本で材料調達、製作・組立し、現地国まで輸送しているのか。」という質問があり、辰巳氏より、「1980年代のマタディ橋の建設時は、日本で製作・組立てし、輸送していましたが、最近は、コストの面から現地近隣国の日本メーカー工場で製作・組立、輸送して架設しています。」と回答して頂きました。

次回講演会は5月を予定しています。詳細はこちらをご覧ください。

|

|

| 会場の様子 | 青ナイル川のアバイ橋(右) |

|

|

| ケーブル開放調査の状況(マタディ橋) | 参加者からの質問に答える辰巳氏 |