平成29年3月11日(土)、明石海峡大橋を目の前に臨む「橋の科学館」において、第27回講演会「東日本大震災が発生した3.11 改めて、安全や防災への意識を高めよう!」を開催しました。今回の講演会は、(株)ブリッジ・エンジニアリング 常務取締役 冨田大造氏にお話をいただきました。

講演前、東日本大震災が発生した日ということで参加者全員で黙祷を行いました。

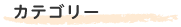

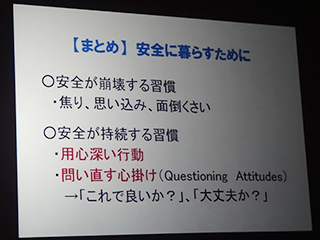

講演は、まず「安全にくらすために」とのテーマで始まりました。

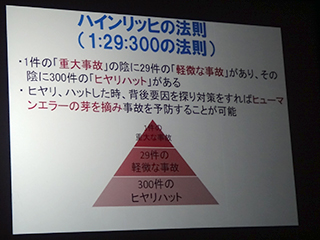

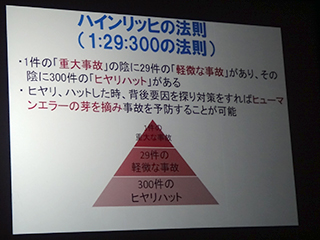

その中で、リスクとは?ヒューマンエラーとは?について、見落とし、思い込み、勘違いといったヒューマンエラーは、人間の心理上なくせないものですが、その回数を減らすための努力は重要であると言うことを説明して頂きました。また、“ハインリッヒの法則”(1:29:300の法則)これは、「1件の重大事故の陰に、29件の軽微な事故があり、その陰に300件のヒヤリハットがある」という法則ですが、重大な事故が起こる前に、ヒヤリハットが起こった要因を探り、対策をとることで事故を予防することが可能であることなど紹介して頂きました。

次に、「災害への備えと遭遇時の対応」とのテーマでは、防災についての説明をして頂きました。

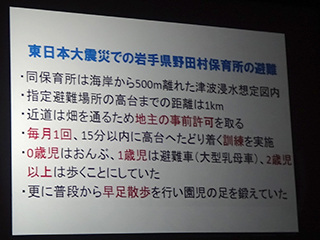

災害に遭遇した際、直ちに対処行動を起こせる人の数は全体の10%、残り90%の方々はパニックに陥ったり、恐怖で動けなくなるという理論があること、そして災害の際にすぐに行動を起こすためには、日頃より「日常」から「非日常」へ心を切り換える訓練を重ねることが大切であると説明して頂きました。

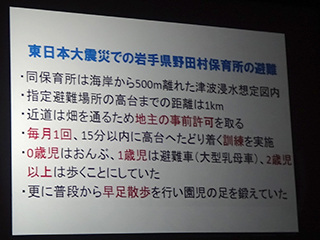

一例として、東日本大震災で、保育所に預けられていた園児が津波から避難をして助かった話をして頂きました。園児たちは、毎月1回15分以内に高台にたどり着く訓練を実施していたため、災害時にも訓練と同じ行動をとることができ、全員無事高台へ避難できたとのことです。この話は、後に、自分で自分の命を守る大切さを伝えるため本になったことを、実際に絵本を見せて頂きながら紹介して頂きました。

次回講演会は、5月13日(土)「おかげさまで20年 橋のある暮らし」と題し、二部構成で開催致します。

第一部は、当社企画部道路経済課長 下元俊英氏による「本四高速道路が果たす役割について」、第二部は、当社利用促進・お客様サービス室長代理 林 綾 氏による「『せとうち美術館ネットワーク』について」を講演して頂く予定です。

会場の様子

|

安全に暮らすために(まとめ)

|

ハインリッヒの法則

|

保育所の避難の例

|

参加者からの質問に答える冨田氏