ホーム > 瀬戸マーレ vol.46 > 本州四国連絡橋公団発足50周年

情報誌「瀬戸マーレ」

本州四国連絡橋公団発足50周年

夢の架け橋ヒストリー

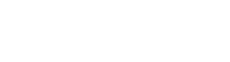

悲願の構想から100年以上の時を経て、本州と四国を結ぶ本州四国連絡橋3ルートが完成しました。

大切な橋を200年以上の長期にわたって利用できるように、

JB本四高速は日々維持管理を行っています。

幾多の困難を乗り越え、人々の熱意と知恵と技術を結集して出来上がった

一大プロジェクトの歩みをシリーズで振り返ります。

大切な橋を200年以上の長期にわたって利用できるように、

JB本四高速は日々維持管理を行っています。

幾多の困難を乗り越え、人々の熱意と知恵と技術を結集して出来上がった

一大プロジェクトの歩みをシリーズで振り返ります。

大地震にも耐えた世界最長の吊橋・明石海峡大橋

明石海峡を挟んで神戸と淡路島の約4㎞を1本の吊橋で結ぶ明石海峡大橋。完成すれば大鳴門橋とあわせて四国まで陸続きで渡れる。対岸がすぐ近くに見えるのに瀬戸大橋より強い潮流や深い水深、軟弱な地盤にはばまれ、調査と検証に長い時間を要した。しかも多くの船舶が行き交う明石海峡の航路は幅1500mの間は何もつくれない。2本の主塔間は1990mと世界最長になり、吊橋をつくるのは夢のような話だった。

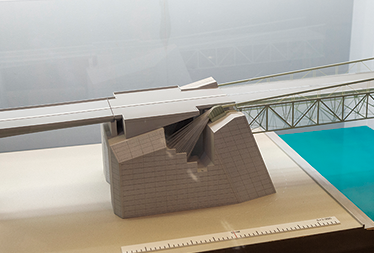

とくに吊橋にとって難題となるのが風。橋の全長が長くなると風の影響を強く受ける。暴風によってねじれるように揺れるのが怖い。実物の100分の1の模型をつくり、これに風を当てて吊橋の動きを調べ、強風に耐えられる構造にした。

大きな試練にも見舞われた。主塔にケーブルを架け終えた平成7(1995)年1月17日、現場のほぼ真下を震源地とする阪神・淡路大震災が発生したのだ。「まさか…」「いや大丈夫。土台は断層を避け、マグニチュード8.5の地震を想定して設計している」。点検の結果、地盤が動いたことで橋の長さが1.1m伸びることがわかったが、本体構造物には被害はほとんどなかった。

約10年の工事期間を経て、明石海峡大橋は平成10(1998)年に開通。延べ210万人が従事し、死亡事故ゼロだったのは誇りである。

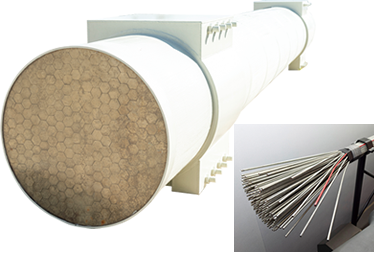

地球7周半分のワイヤーで吊橋を支える

吊橋にとって命となるケーブルを架けるにあたり、明石海峡大橋では世界初の技術が次々投入された。そのひとつが高強度ワイヤーである。直径5・23㎜のワイヤー1本で約4トンを吊り上げることができ、ケーブルはそのワイヤー127本を六角形に束ね、それをさらに290本まとめてできている。使用されている全ワイヤーをつなげるとなんと地球7周半の長さにもなる。阪神・淡路大震災が発生したときは、このケーブルを架け終えた段階で橋桁はまだ架かっておらず、その後の設計変更や長くなった部分の部材の製作などは必要だったが、大きく工期が延びることはなかった。

いったんケーブルを架けると簡単には交換することができない。橋が存在するかぎり支え続けることになる。200年以上の長期にわたって橋を安全に利用できるようにするためにも、ケーブルの最大の敵である錆から守る必要がある。そうして誕生したのがケーブル内に乾燥した空気を送り、錆の発生を防ぐ「送気乾燥システム」。後に瀬戸大橋をはじめ本四連絡橋の全ての吊橋に導入されたほか、国内外でも使用されている。今や吊橋ケーブルを保全するスタンダードとなっている。

- 緊張の一瞬!パイロットロープ渡海。ケーブル架設の第1歩であるパイロットロープの渡海は、船の行き来を妨げないようヘリコプターで航路高を確保しながら行った。

- ケーブルにかかる力は12万トンに及ぶ。それを両端で引っ張ってつなぎとめているのがコンクリートの巨大な塊アンカレイジ。地面に固定されておらず自分の重みだけで支えている。目の前で見るとその迫力に圧倒される。

- ケーブルの実物が本州側、淡路側の橋のたもとに展示されている。ワイヤーを六角形に束ねているのは隙間なくまとめるため。

- 地震直後のブルーシートに覆われた神戸の家屋と明石海峡大橋。地震で海峡幅が1.1m拡がり、橋の中央支間長は1990mから1991mに!

本州側のアンカレイジのたもとにある橋の科学館では、明石海峡大橋を中心に本州四国連絡橋の建設で使われた架橋技術をパネル、模型、3D映像で学ぶことができる。風洞実験に使われた100分の1の模型も展示。当時の実験の様子もビデオで見ることができる。

- 死亡事故ゼロで明石海峡大橋が完成したことを表彰された。

- アンカレイジ内部の様子もわかる。

DATA 橋の科学館

住所/兵庫県神戸市垂水区東舞子町4-114 TEL/078-784-3339

営業時間/①9:15~17:00(入館は16:30まで)3月~7/19、9~11月 ②9:15~16:30(入館は16:00まで)12~2月

※営業時間が変更になる場合がありますので、事前にHPでご確認ください。

休館日/月曜日(祝日の場合は翌日)、12/29~1/3 料金/大人310円、小・中学生150円、65歳以上200円 駐車場/あり

-

淡路たこせん(25枚入) 1,080円

明石のタコを使い、素焼きでパリッと香ばしく仕上げたおせんべい。懐かしい甘辛味で、口に入れるとタコの香りが広がります。

-

淡路島玉ねぎスープ 432円

淡路島玉ねぎのコクと旨みを生かした風味豊かなスープ。カレーやチャーハンなど和洋中の調味料にも最適です。

-

淡路玉ねぎ鶏白湯ラーメン 950円

淡路島玉ねぎのおいしさをより引き立たせるスープを考案してできたこだわりのラーメン。淡路玉ねぎ炒飯とのセットもおすすめです。

-

淡路玉ねぎ御膳 1,480円

サラダや天ぷら、煮物など淡路島玉ねぎを色んな料理で味わえる贅沢御膳。甘くておいしい淡路島玉ねぎを存分にお楽しみください。