ホーム > 瀬戸マーレ 周年特別号 > 高知から大阪まで約10時間 ジンベエザメに優しい陸上輸送

情報誌「瀬戸マーレ」

高知県・土佐清水市

高知から大阪まで約10時間

ジンベエザメに優しい陸上輸送

大阪海遊館は大阪にある世界最大級の水族館で、さまざまな生き物が飼育展示されています。

世界最大の魚類であるジンベエザメは、そのふるさとの高知県土佐清水市以布利(いぶり)から

長い距離を高速道路ネットワークを利用して早く、安全に運ばれ、悠々とした姿を見せています。

世界最大の魚類であるジンベエザメは、そのふるさとの高知県土佐清水市以布利(いぶり)から

長い距離を高速道路ネットワークを利用して早く、安全に運ばれ、悠々とした姿を見せています。

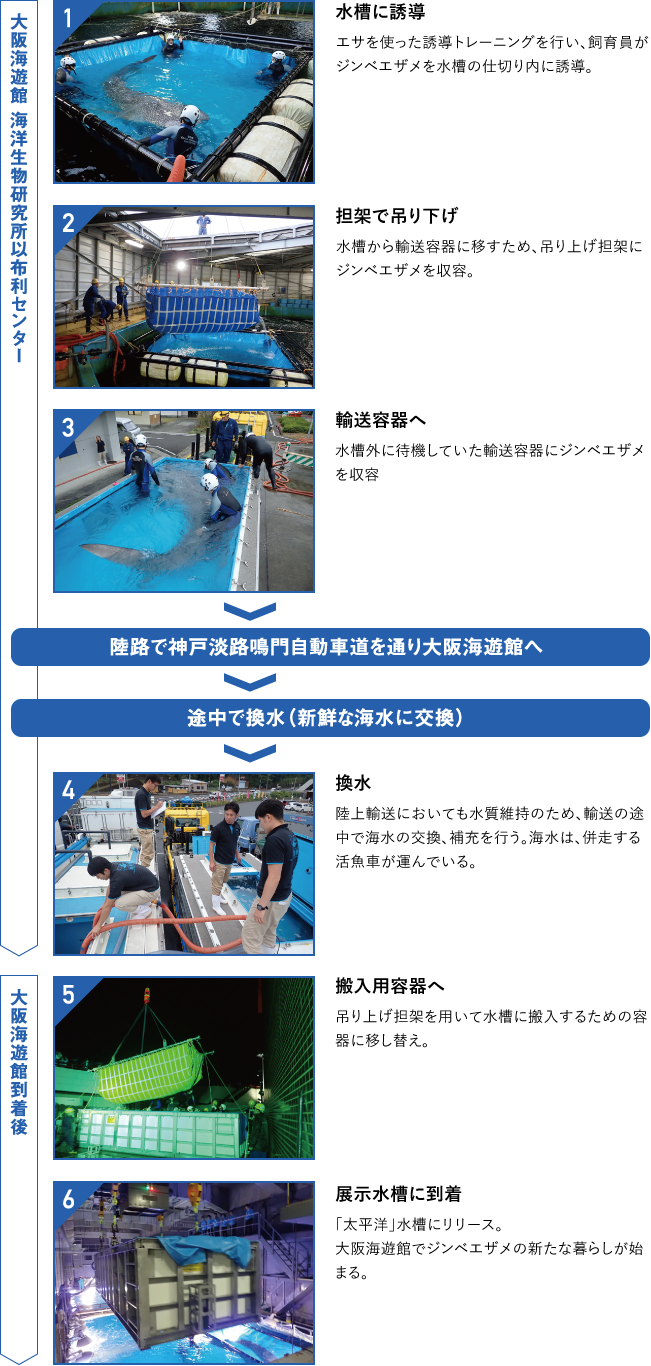

トレーニングを経て、

大阪海遊館へ輸送

高知県土佐清水市以布利には、大阪海遊館が展示する生き物の収集と飼育、周辺海域の海洋生物の調査研究を行う「大阪海遊館 海洋生物研究所以布利センター(以下、『以布利センター』)」があります。目の前に広がる太平洋には、黒潮にのってたくさんの生き物がやって来ていて、ジンベエザメもそのひとつ。漁師さんの定置網にまぎれこむことがあり、以布利センターで引き取り、人の手でエサを食べられるようにトレーニングしています。成長すると12mにもなるため、大阪海遊館の「太平洋」水槽で飼育展示しているジンベエザメは、ある程度成長したら海に帰すことになっています。そして、代わりに以布利センターから新しいジンベエザメを運び、入れ替えています。

飼育業務に従事する北谷佳万さんは、その輸送に関わってきました。

「1990年に大阪海遊館が開館し、しばらくはフェリーやチャーター船を利用して海上輸送を行っていました。しかし、2011年からは大型トレーラーに特製の輸送容器を乗せ、高速道路ネットワークを利用する陸上輸送に変更しました。陸上輸送のほうがジンベエザメにかかる負担が少なく、輸送準備が簡単で、スタッフの負担も減るなど、多くのメリットがあります」

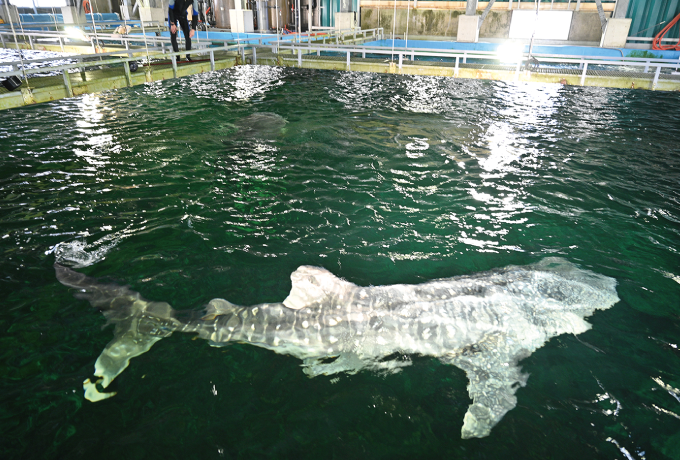

- 以布利センターの巨大水槽で悠々と泳ぐジンベエザメ。

- 大阪海遊館海洋生物研究所以布利センター。ジンベエザメをはじめとする生物の飼育、生態研究や、足摺岬周辺海域の魚類調査を行っている。大阪海遊館で飼育展示されていたジンベエザメを放流する際は、小型の記録装置を背びれにつけ、移動経路(「回遊ルート」)を調査している。

陸上輸送で輸送時間が大幅短縮、

健康管理も容易に

ジンベエザメを陸上輸送する大きなメリットは、輸送時間の短縮です。「海上輸送だと大阪海遊館まで約24時間かかりますが、陸上輸送だと10時間以内に到着します。海が荒れて船が欠航しても、高速道路は走ることができます。また、海上輸送は水槽の水質を維持するために海水をくみ上げて入れなければなりませんが、温かい海の魚であるジンベエザメにとって、冬の海の水は冷たくて入れることができません。一方、陸上輸送容器は、断熱機能を備えているので、水温を維持したまま運ぶことができます」

また、ジンベエザメが傷ついたり、負担にならないように、輸送中の揺れを少なくすることも重要です。その点、高速道路は適しています。

「船で運んでいたときは、ジンベエザメが翌日にエサを食べることはありませんでした。今は次の日に普通にエサを食べています」

その他にも、サメ、エイ、マンボウ、アオリイカなども、活魚トラックを使って大阪海遊館へ運んでいます。

「高速道路ネットワークが拡大し、ジンベエザメのふるさとの土佐清水市以布利と行き来するのも便利になりました。大阪海遊館ではこれからもさまざまな生き物を収集し、飼育展示していきます」

- 魚類環境展示チームで主に魚の飼育を行っている北谷佳万さん。「以布利センターでは、条件付きでジンベエザメが泳ぐ水槽を見学していただけます。訪れてみてください」

大阪海遊館

住所/大阪府大阪市港区海岸通1-1-10 TEL/06-6576-5501

営業時間/10:00~20:00(変動あり) ※最終入館は閉館の1時間前

料金/大人(高校生・16歳以上)2,700円、小・中学生1,400円、幼児(3歳以上)700円

定休日/年内無休 駐車場/あり

営業時間/10:00~20:00(変動あり) ※最終入館は閉館の1時間前

料金/大人(高校生・16歳以上)2,700円、小・中学生1,400円、幼児(3歳以上)700円

定休日/年内無休 駐車場/あり

大阪海遊館

海洋生物研究所以布利センター

住所/高知県土佐清水市以布利539-1 TEL/0880-82-3155(土佐清水市観光協会) 営業時間/9:00~15:00

料金/無料※ただし、「ジョン万次郎資料館」「足摺海洋館」「海のギャラリー」に入館された方のみ(半券が必要)

定休日/平日(【展示日】土曜・日曜・祝日) 駐車場/なし

料金/無料※ただし、「ジョン万次郎資料館」「足摺海洋館」「海のギャラリー」に入館された方のみ(半券が必要)

定休日/平日(【展示日】土曜・日曜・祝日) 駐車場/なし