淡路サービスエリア(上り)では、桜の小道に、期間限定でイルミネーションを点灯します。

点灯期間は、8月6日(土)~8月21日(日)の19:00~24:00。

淡路サービスエリア(上り)では、蓄光石も整備しており、明石海峡大橋のライトアップと合わせて夏の夜をお楽しみいただけます。

(桜の小道イルミネーション)

|

|

(蓄光石と明石海峡大橋ライトアップ)

|

|

淡路サービスエリア(上り)では、桜の小道に、期間限定でイルミネーションを点灯します。

点灯期間は、8月6日(土)~8月21日(日)の19:00~24:00。

淡路サービスエリア(上り)では、蓄光石も整備しており、明石海峡大橋のライトアップと合わせて夏の夜をお楽しみいただけます。

(桜の小道イルミネーション)

|

|

(蓄光石と明石海峡大橋ライトアップ)

|

|

平成28年7月23日(土)、明石海峡大橋を目の前に臨む「橋の科学館」とJB舞子ビルにおいて、夏休み自由研究教室「いろいろな橋を作ろう」を開催しました。今年度は小学校3年生以下を対象とした午前の部と小学校4年生以上中学生以下を対象とした午後の部の2回に分けて、開講しました。

午前の部は、橋の科学館の隣にあるJB舞子ビルで、講習と実習を行いました。「いろいろな橋」と題して、橋梁の種類や仕組みについて講義しました。講義の途中、紙とコインを使用した実験で各種の橋梁の強度を体感してもらいました。講習の後は、ストローとひねもすジョイントを用いてストローブリッジを作成してもらいました。設計図はありませんので、子どもたちは講習の内容を思い出しながら、各々いろいろな形の橋を作っていました。実習は、親子一緒に行っていただきました。また、実習の後の質疑の際には、「瀬戸大橋よりも長い連続した橋はありますか」と橋にとても興味を示してくれた子もいました。

午後の部は、昨年度と同様三部構成で行いました。第一部は橋の科学館3Dシアタールームで、「わたると探検」の映像鑑賞を、第二部は午前の部同様にJB舞子ビルで講習と実習を、第三部では明石海峡大橋の管理路見学を行いました。

第二部の紙とコインを使用した実験では、班ごとに紙で作った橋により多くのコインを乗せようと、みな恐る恐るコインを乗せていました。

第三部の管理路見学では、まず注意事項を説明し、明石海峡大橋の1Aから階段を使い、管理路まで移動してもらいました。こちらは、親子一緒に行っていただきました。いざ管理路の扉が開くと、淡路島側からパトロールカーが来るというサプライズがありました。あらかじめ打合せ等をしていなかっただけに、参加者だけでなく、スタッフ一同も驚きと興奮を隠せずにはいられませんでした。 1Aから送気乾燥システムまで行く間では、送水管、電力ケーブル等が設置され、淡路島に水等運んでいることを、送気乾燥システム前では、ケーブルを錆から防ぐ本四高速の技術について、説明をさせて頂きました。 参加者は普段見られない管理路や、管理路からの風景を思い思いに撮影していました。また、管理路見学からJB舞子ビルに戻る際には大人の参加者だけでなく、子どもたち自らアンカレイジや明石海峡大橋を撮影する様子が見受けられました。

今回の講習では財政面や架設環境によって橋の種類が異なることを主に説明させていただきました。この講習を機に、身の回りの橋の種類やその環境などに少しでも興味をもってもらえるようになったのではないでしょうか。

今年は夏休み自由研究教室を二回行う予定で、次回開催は8月18日(木)です。まだ定員に少し余裕がありますので、ご興味のある方はご応募ください。

午前の部 割り箸と輪ゴムを使って橋の仕組みを説明 |

みんな真剣に ストローブリッジの作り方を学んでいます |

午後の部 子どもたちより親が真剣? |

コインは何枚乗せられるかな (紙とコインを使った実験) |

思い思いにストローブリッジを制作中 どんな橋がつくれるかな |

スタッフの説明に熱心に耳を傾ける参加者 (送気乾燥システム前にて) |

平成28年7月10日(日)、通算3回目となる、障がい者の方を対象とした淡路SA等見学会を実施しました。

淡路SA等を見学して頂き、ご意見ご感想を伺い、今後の施設づくりに役立てることを目的として行ったものです。

当日は、介助者、ボランティアの方を含む21名の方に参加して頂きました。

当社舞子ビルに集合しバスで出発。淡路SA(下り)にて、展望台見学、観覧車乗車、お買い物、淡路ハイウェイオアシスにて、お食事の後、お買い物を楽しんで頂きました。

午後からは、淡路市立陶芸館へ移動し、絵付けを体験して頂いた後、当社舞子ビルにて解散しました。

参加者からは、「観覧車乗降時、スローに動いて障がい者への配慮があってすごく良かった。」、「スタッフから施設の説明があり普段気の付かないことが分かった。」などの意見を頂きました。

当社は、ご参加いただいた皆様のご意見を踏まえ、今後の施設づくりに役立てて参ります。

SA紹介 淡路SA(下り)展望台 |

淡路SA(下り)観覧車乗り場 |

陶芸館での絵付けの様子 |

平成28年5月14日(土)明石海峡大橋を目の前に臨む「橋の科学館」において、講演会が開催されました。

当日は、明石工業高等専門学校、都市システム工学科教授の鍋島康之氏から、「橋の仕組みと構造を模型で学ぼう」について講演して頂きました。

発泡スチロールや模型等を用いた説明に加え、参加者の皆様にも実際に教材を使って体験して頂くことで、橋の仕組みや構造が感覚的にとても分かり易く伝わってきました。

橋の構造形式には、桁橋、トラス橋、アーチ橋、斜張橋、吊橋があり、橋の支間長などで使い分けられているといった説明の後、橋毎の特徴を説明して頂きました。

桁橋については、H型の鋼材が何故使用されているのかを普通に説明すると、断面二次モーメントの計算式などの難しい説明になってしまうところ、発泡スチロールの棒を用いた簡単な実験を行い、小さい子供たちにも分かり易く説明して頂きました。

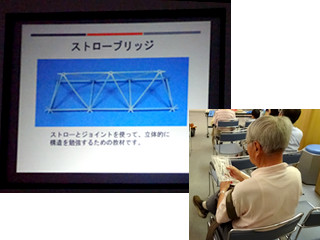

また、三角形を組み合わせて作られている構造のトラス橋については、ハウトラス、プラットトラス、ワーレントラスなど、多くの種類があること、そしてストローとジョイントを使って立体的に構造を勉強するための教材として作成したストローブリッジの紹介をして頂きました。会場では、参加者の方にもストローブリッジの教材が配られました。

吊橋については、明石海峡大橋の約1,000分の1スケールの模型を、会場に来ていたお子さんたちに手伝って頂きながら作成し、その上にプラレールを走らせることで吊橋がどのような動きを見せるかを説明して頂きました。

講演後、参加者から、「橋の形によって寿命に差はあるのですか。」という質問があり、鍋島氏より、「橋の形というより、メンテナンスの頻度による差が大きく、橋はメンテナンスをすればするほど長くもちます。」と回答して頂きました。

次回講演会は9月を予定しています。

7月、8月は、夏休み自由研究教室を開催致します。

会場の様子 |

ストローブリッジの紹介 & 配られた教材を手に取る参加者 |

吊橋の模型にプラレールを走らせる様子 |

参加者からの質問に答える鍋島氏 |

平成28年5月15日(日)に第25回さかいで塩まつりに本四高速のブースを出店しました。

本四高速ブースでは、わたるバッチのガチャガチャやバーチャル体験のほか、「レゴブロックで長い橋を作ってもらう」コーナーや「わたるの友達を描いてもらう」コーナーを用意し、終日多くの方に参加していただきました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|