ホーム > 瀬戸マーレ vol.52 > 瀬戸内随一の多島美を誇る、歴史ロマンあふれる塩飽(しわく)の島々

情報誌「瀬戸マーレ」

弘法大師が修行したと伝わる心経山から望む多島美。眼下は青木集落(広島)

瀬戸内随一の多島美を誇る、

歴史ロマンあふれる

塩飽(しわく)の島々

本島(ほんじま)・広島(ひろしま)

香川県丸亀市

瀬戸大橋の西側は、塩飽諸島と呼ばれる28の島々が浮かぶ。

江戸時代、ドイツ学者のシーボルトは、

多島美や生活景、人文景など目の当たりにして、賞賛の言葉を残した。

いにしえから現代まで、壮大な歴史が紡がれてきたロマンあふれる島々を巡ろう!

江戸時代、ドイツ学者のシーボルトは、

多島美や生活景、人文景など目の当たりにして、賞賛の言葉を残した。

いにしえから現代まで、壮大な歴史が紡がれてきたロマンあふれる島々を巡ろう!

塩飽水軍の本拠地を歩く

かつて「塩飽島」と言い、塩飽水軍の本拠地だった本島。

塩飽とは「潮が湧く」の当て字で、見た目は穏やかな海ですが、実際は世界有数の複雑な潮流をしている海域です。ここでは、操船技術に長けた「塩飽水軍」と呼ばれる水夫たちがいて、豊臣秀頼や徳川家康など時の武将や幕府に認められて活躍してきました。造船技術にも優れていた彼らは、塩飽大工としても活躍するようになります。

塩飽大工たちが手がけた100棟ほどの古民家が残る笠島地区は、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。江戸時代に政所であった「塩飽勤番所跡」は、織田信長の朱印状など重要な資料が展示され、本島が歴史の要所であったことがわかります。

壮大な歴史が紡がれた面影を感じながら、島を巡ってみてはいかがでしょう。

- 塩飽勤番所跡

本島 おすすめのスポット

-

❶笠島地区

塩飽水軍の拠点として栄えた笠島。ゆっくりと散策しながら、塩飽大工の意匠を凝らした家々を眺めよう。

-

❷笠島の吉田邸

塩飽大工が手がけた“最も新しい家”で、築100年の吉田邸。美しい建築だけでなく、邸内にある歴史的価値の高い品々も見学できます。

-

❸瀬戸大橋

本島は瀬戸内国際芸術祭の舞台となる島の一つ。また、本島からは建設業界のアート作品ともいえる美しい瀬戸大橋を間近に一望できます。

Access to HONJIMA

丸亀港(香川県)から「本島汽船」で20~35分、本島の泊港へ。また、児島観光港(岡山県)から「むくじ丸海運」で30分。島内はレンタサイクルで巡ると便利。貸し出しは泊港の本島汽船待合所で。(普通自転車1日500円 /電動アシスト付き自転車1日1,500円)

穏やかな石の島

塩飽諸島で最大の面積をもち、切り立った岩山や岩肌があちこちに見られる広島。花崗岩から成る石の産地で、「石の島」とも呼ばれています。とくに青みがかった色合いの「青木石」は徳川幕府の大阪城築城にも使われています。明治から昭和にかけては石材産業で発展し、最盛期には約70の採石場がありました。

令和元年、広島を含む備讃諸島における石の島の物語が日本遺産に認定されました。構成文化財の1つである「尾上邸」は、広島の立石地区にあります。かつて廻船問屋として繁栄した尾上家の屋敷で、築200年と推定される総けやき造りの家屋。地域特有の塩飽大工の意匠が見られます。

高さ4m余りの青木石で築かれた石垣の上に建っており、城と見紛うほど。現在は、宿泊やイベントなどの開催ができる施設に改修され、島に滞在しながら海や山などで島らしい体験コンテンツも楽しめます。

島では、事前予約すれば採石場の見学も可能。自然の恵みを享受して暮らしてきた島の暮らしをのぞきに行こう!

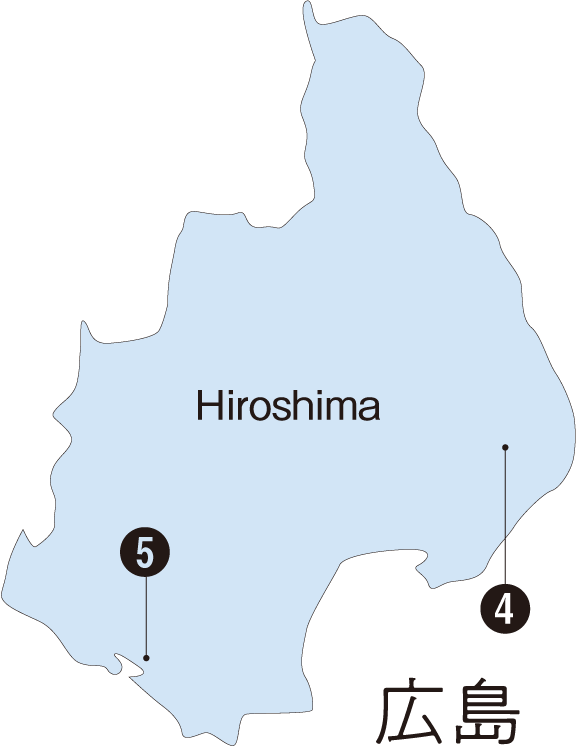

広島 おすすめのスポット

-

❹尾上邸

立派な石垣の上に立ち、城のような風格をしている尾上邸。改修前は、江戸時代や北前船に関連した品々が蔵に納めてあったそう。

-

❺採石場

島にはいくつもの採石場跡がありますが、崩落の危険があるので立ち入り禁止。現在稼働している採石場には事前予約すれば見学ができます。

Access to HIROSHIMA

丸亀港(香川県)から「備讃フェリー」で20~45分、広島の江の浦港へ。島内は、船の発着に合わせてコミュニティバスが出ている。レンタサイクルは、江の浦港待合所で1日500円。