HOME > せとうち美術館紀行 > 第14回 横尾忠則現代美術館

横尾忠則現代美術館に関しての対談6

今も横尾さんは子どもの頃からの冒険の途中

山木:

横尾さんは、次世代を担う卵であるアーティストたちがたくさん生まれるように、小学生、中学生へのアプローチをしたいという思いが強いと思うんですね。横尾さん自身が子どもに対してされたご発言などはありますか。

山本:

実は横尾さん自身が子どもなんですね。

山木:

なるほど(笑)。

山本:

自分が子どもの時に西脇で体験したことが自分の作品の世界のすべてなんです。ですから若いアーティストのためとか、子どもに対してなんとかとか、啓蒙的なことはどっちかというとお嫌いで、「美術に若手も古手もあるかい」と怒られたことがあります。

横尾さん自身が子どもの頃から怪人二十面相といったハラハラドキドキする冒険物語にのめり込んでいて、その時の自分の興奮をどこまで持ち続けられるか、ということをやっているアーティストなんです。

今でも横尾さんは波瀾万丈の冒険物語の中を生きているんですよ。世の中がその波動に影響され、美術館が建ったり、文学賞をとったり、世界文化賞をとったり、海外で個展を開いたりしていますが、これは普通の人生じゃなく、本当にそういう冒険物語が起きちゃっている状態なんですね。

むしろ横尾さんは自分が無邪気に遊んでいる。その興奮などを子どもたちに伝えるというのは、むしろ我々が通訳者として、媒介者としてやらなければいけないことです。

館長:

それに横尾さんは同窓生に対する思いがいまだにすごく強いんです。70年、80年前のことをいまだに絵の題材にしています。普通の作家はまずしていないです。

山本:

当館の展覧会のオープニングには必ず同窓生の方々が来られて、ここが同窓会場みたいになっています。横尾さんだけ飛び抜けて若く見えますが(笑)。

田中:

本当に同窓生を大事にされていますよね。

山本:

同じ展覧会を東京と当館で巡回し、オープニングの時に痛感したのですが、東京のオープニングは横尾さんにとって戦いなんです。やっぱり中央のメディアがあって他のアーティストもしのぎを削っている中でやる。

当館は里帰りみたいな感じでよりリラックスされています。同窓生が来て、関西弁でしゃべって、おまんじゅうを食べながら、みたいな。それは横尾さんにとってすごく重要なことだと思いますね。ここに帰ってきて充電するという。

山木:

仲間たちと一緒に子どもの頃を思い出しているのかもしれないですね。

田中:

西脇に絵を描きに定期的に来られていますし。

館長:

いまだに子ども時代が絵になっているんですよね。

山木:

横尾さんの人生そのものが夢を追い続けたらこんな飛躍ができるとか、こんなことが可能になるということを物語っていて、それをうまく小学生や中学生に伝えたら夢がもてますよね。夢を現実化するというのをひたむきに、実直にされています。

館長:

みんな忘れようとしているのに横尾さんは忘れないんです。

山木:

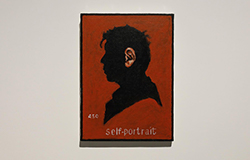

「横尾忠則 画家の肖像」展(2018年5月26日~8月26日)のポスターになっている肖像画もそうなんですが、深層心理的というか、ご本人ははっきりと名前はあんまり出さないんだけれどもフロイトやユングが生きていたらうれしかったでしょうね。横尾さんみたいな、無意識が意識化するとか、集合的無意識とか、まるでユングが言っているようなことを地でいっているというかそんな感じさえします。

山本:

なるほど。

館長:

横尾さんが小学校の時にどんな生徒だったかというのはなかなか出てこないんですよね。

山本:

自伝を読むと言葉の習熟が遅かったようで、そんなに饒舌なタイプではなかったみたいです。ただべらぼうに絵がうまかった。模写が天才的にうまくて、友だちからせがまれてマンガを“本物以上に上手く”描いていたらしいです。

それと中学生、高校生ぐらいになってからかもしれませんが、書道がうまかった。というのはお手本を寸分たがわずコピーできてしまうからで、本人は何にも面白くなかったそうです。いくらでも上手に書けるので賞をもらうけれど、もういいわと。

館長:

不思議なのは横尾さんのサインは、いまだに書道教室で書いているような字なんですよね。普通なら崩すじゃないですか。

山本:

横尾さんはたぶんコントロールできると思うんです。そういうのも書けるし、グラフィックデザイナー時代があるので当然レタリングも書ける。鏡文字も書けるんですよ。

山木:

鏡文字を書くなんて、ダヴィンチみたいですね(笑)。興味深いお話をいろいろありがとうございました。