本州四国連絡橋の点検業務では、長大橋の構造が複雑で部材数が多いことから点検業務において点検、記録作業に多くの時間を要しています。

そこで、長大橋の点検業務効率化を目的として、点検者の移動に追随してタブレット端末に表示される現実世界とBIM/CIMモデルとをMR技術によりリアルタイムで複合させ、タブレット端末の画面に表示される部材をタップして、変状写真、変状内容、変状の詳細位置情報を記録でき、過去の点検記録についても現地で容易に確認、更新することができる長大橋点検支援ツールBIX-eye(商標登録出願中)を開発しました。

- 企業情報サイト

- 技術情報

- 本州四国連絡橋の保全技術

- 技術開発・技術の高度化

技術開発・技術の高度化

BIM/CIMおよびMR技術を活用した長大橋点検支援ツールBIX-eye(商標登録出願中)の開発

点検の高度化(ハンガーロープの非破壊検査)

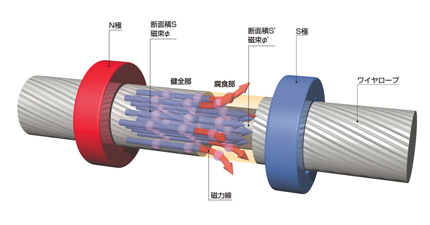

本州四国連絡橋では、より確実かつ省力化を目指して点検の高度化に取り組み、すでに実用化されています。吊橋のハンガーロープは、主ケーブルに補剛桁を吊下げる重要な部材です。明石海峡大橋及び来島海峡大橋を除く吊橋のハンガーロープには、塗装された鋼より線を用いており、ロープ内部の腐食状況の確認には、ロープの仮撤去・解体が必要でした。

そこで、ロープを強く磁化した時に流れる磁力線の数を測定し、健全な部分と比較することでより腐食による断面減少を推定する非破壊検査技術である「全磁束法」を開発し、維持管理の省力化を図りました。

【ハンガーロープ非破壊検査(全磁束法)】

点検の高度化(赤外線サーモグラフィによる非破壊検査)

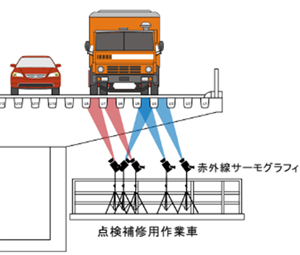

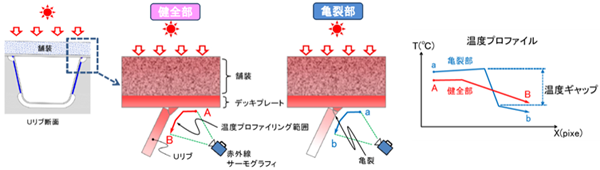

車両の荷重を直接受ける鋼床版では、荷重の繰り返しにより疲労き裂と呼ばれる鋼材の割れが発生することがあります。

このき裂は、橋の耐荷力に影響を及ぼす重大な損傷に繋がることから、早期発見が重要となります。ただ、塗装に覆われた鋼材のき裂は、遠方からの目視による発見が困難でした。

そこで、赤外線サーモグラフィを用い、路面から伝わる熱がき裂部で遮断される現象(温度ギャップ)を利用した非破壊検査法を開発しました。

【疲労き裂非破壊検査(温度ギャップ法)】

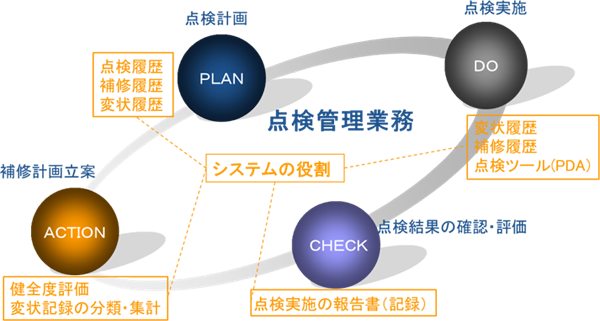

システムによるデータベースの一元化

PDCAサイクル(Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善))に従い、点検と補修の結果を一元的にシステムに蓄積し、これをデータベースとして活用し、より効率的に管理を実施します。

■点検・補修情報管理システム(JB IRIS)

点検・補修情報管理システム(JB IRIS)は、橋梁、トンネル、カルバート、のり面といった構造物の点検データと補修データを一元的に登録し、構造物の健全度判定や点検結果に基づいた補修計画の策定に活用することで、安全で快適な本四道路の維持管理に努めています。

【点検管理業務におけるPDCAサイクル】

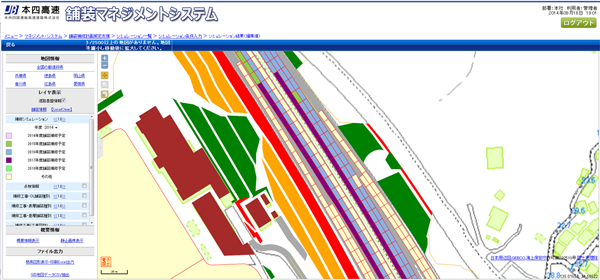

■舗装マネジメントシステム(JBPMS)

舗装マネジメントシステム(JBPMS)は、舗装の路面性状データ、点検データ、補修データを一元的に登録し、舗装の現状を評価(舗装保全率)するとともに、これらのデータを基に劣化予測を行い、補修計画の策定や投資計画の策定を行うことにより、安全で快適な本四道路の維持管理に努めています。

【舗装マネジメントシステム(JBPMS)】

塗替塗装に係る技術開発

本四連絡橋では、建設時より確実な防食性能の確保と長期の耐久性に着目して、下地に犠牲防食機能を有する無機ジンクリッチペイントを用い、上塗りには耐候性に優れる(紫外線に強い)塗料を用いる新しい塗装仕様を開発、採用してきました。

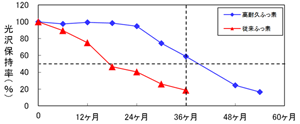

塗替塗装のコスト縮減には、塗替サイクルの長期化が必要なため、より耐久性が期待できる塗装材料あるいは塗装仕様の開発が求められています。

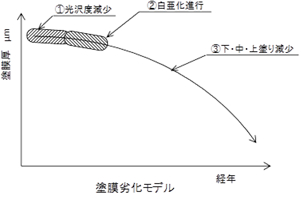

塗膜の消耗は、上塗り塗料の耐候性により決まるため、塗替サイクルを決める上で最も重要な事項です。

そこで、塗膜劣化が光沢度の低下から始まることに着目し、この低下のより少ない塗料として高耐久ふっ素樹脂塗料(上塗り)を開発し、平成23年より瀬戸大橋の塗替塗装に採用しています。

【塗膜の劣化、消耗(白亜化)

(従来のポリウレタン塗装の場合)】

【塗膜劣化モデル】

【高耐久ふっ素と従来ふっ素の光沢保持率の比較(イメージ)】