しまなみサイクリング・マナーアップ標語のお披露目式に出席しました

10月26日(水)に「しまなみサイクリング・マナーアップ標語 お披露目式」が行われました。これは、愛媛県がしまなみ海道沿線の小学生にサイクリングマナーアップ標語を募集し、960点の応募作品の中から選ばれた70作品うちの、2作品を代表してお披露目されました。

式は多々羅しまなみ公園で行われ、上浦小学校の3年生と5年生の全児童が出席しました。

本四高速も共催しており、これら70作品を作った児童に記念品を贈りました。その標語を使って、ポスター、チラシ、ポケットティッシュを作成し、サービスエリアに掲示したり、ポケットティッシュをイベントで配布したりして、今後もサイクリングのマナーアップを呼び掛けていきます。

今週末は、いよいよ「サイクリングしまなみ2016」が開催されます。参加者方が、この標語を目にとめ、マナーの大切さを感じて一人一人がマナーやルールを守って、安全で楽しいサイクリング大会になるといいですね。

なお、この標語70作品は、写真のようにしまなみ海道沿線の案内看板等に設置されています。みなさんも探してみてください。

しまなみサイクリング・マナーアップ標語設置事業はこちら

https://www.pref.ehime.jp/tou50144/kyokuyosann/28nendo/aimanamihyougobansetti.html

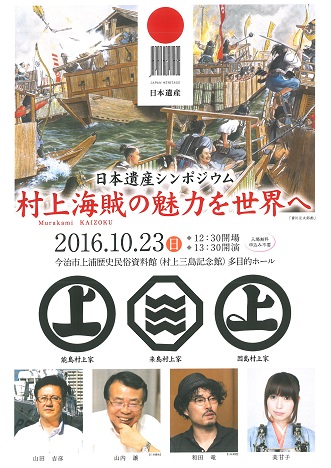

日本遺産シンポジウム『村上海賊の魅力を世界へ』

平成28年10月23日(日)に今治市上浦町にある村上三島記念館で、日本遺産シンポジウム『村上海賊の魅力を世界へ』が開催されました。このシンポジウムは第3回日本遺産パートナー養成講座も兼ねています。ということで、行ってきました。

(前回行ってきた第一回日本遺産パートナー養成講座の様子はこちらhttp://www.jb-honshi.co.jp/shimanami/blog/?p=4177)

今回も甲冑姿の海賊がお出迎えです。

既にたくさんの人が集まっています。

オープニングは「因島村上水軍陣太鼓」です。すごい迫力で太鼓の音が体に響いてきます。

続いて、主催である村上海賊魅力発信推進協議会の寺岡副会長から開会の挨拶があり、引き続いて菅良二今治市長の挨拶がありました。

次に、協議会会長でもある松山大学教授の山内譲先生の基調講演がありました。

「海賊とは」「海賊の本当の姿」「村上三家の関係」などについて、わかりやすいお話しがありました。

休憩の後は「来島水軍狼火太鼓」の演奏です。

女性だけで構成されていますが、男性に負けない迫力です。笛や銅鑼(どら)を使い、バラエティに富んだ演奏でした。衣装もきらびやかで華やかな印象でした。

次は、歴史アイドルの美甘子さんがコーディネーターを務め、山内先生、東海大学教授の山田吉彦先生、『村上海賊の娘』の著者の和田竜先生を迎えてのシンポジウムです。

山田先生は現代海賊や海賊(パイレーツ)が専門です。村上海賊とパイレーツや倭寇の違いについて、また、現代海賊についてお話しくださいました。村上海賊と他の海賊(パイレーツ)の成り立ちの違いなどがよくわかりました。

そして、今回のテーマである『村上海賊の魅力を世界へ』発信するには、調査研究をし、保存することで本物を知ることが大事であり、また、地域の持つ力を広げていくことが魅力発信につながるということでした。

続いて、「能島水軍太鼓」の演奏がありました。若い方が多く、迫力のある演奏でした。

太鼓の演奏を聴くのは初めてでしたが、それぞれが違った魅力のある素晴らしい演奏でした。

次に、『村上御三家、再び集結!日本遺産の活用に向けて』ということで、因島・能島・来島村上家当主の3名が揃われました。菅今治市長、平谷尾道市長が加わり意見交換が行われました。

最後に、平谷市長の閉会挨拶の後、能島村上水軍の武将(当主)村上武吉に扮した、村上水軍博物館館長の高橋剛さんによる勝ちどきで閉会となりました。

来島海峡大橋建設に貢献したパン屋さん

1993年1月(今から23年前)に来島海峡第二大橋の基礎となる5Pケーソンが設置されました。ケーソンとは、橋の土台となる大きな型枠のことです。設置場所は、来島海峡の中水道。最大潮流は10ノット。しかも、航路には潮の流れに乗った船舶が四六時中行き交う海の難所中の難所です。この難工事に挑む、当時の社員の発想が、日常生活の中でのあることがきっかけで見事工事を成功に導いたことを「今治工事事務所史」よりご紹介します。

その、発想の原点は、地元のパン屋さんにありました。そのきっかけが写真のドーナツです。

以下、今治工事事務所史の文中からの抜粋です。

・ケーソン下部にガイドリングを取り付け、あらかじめ設置現場に取り付けたガイド杭を利用して、限られた時間内で沈設する工法を採用。

・現地条件が厳しく、ガイド杭とガイドリングの摩擦抵抗でスムーズに沈設できない懸念があった。

ここで問題解決のきっかけとなったのが、朝ご飯を買いに通勤途中によったパン屋さんで売っていた「ドーナツ」でした。ドーナツの内側は曲面です。ガイド杭の表面も鋼管杭なので当然曲面です。曲面と曲面の接点は当然点接触になり接触面積が減るので、摩擦抵抗も軽減できます。

来島海峡大橋の建設に貢献したパン屋さんは、今治市内にある「こがねパン」です。昭和28年創業で、今も商売繁盛のようです。

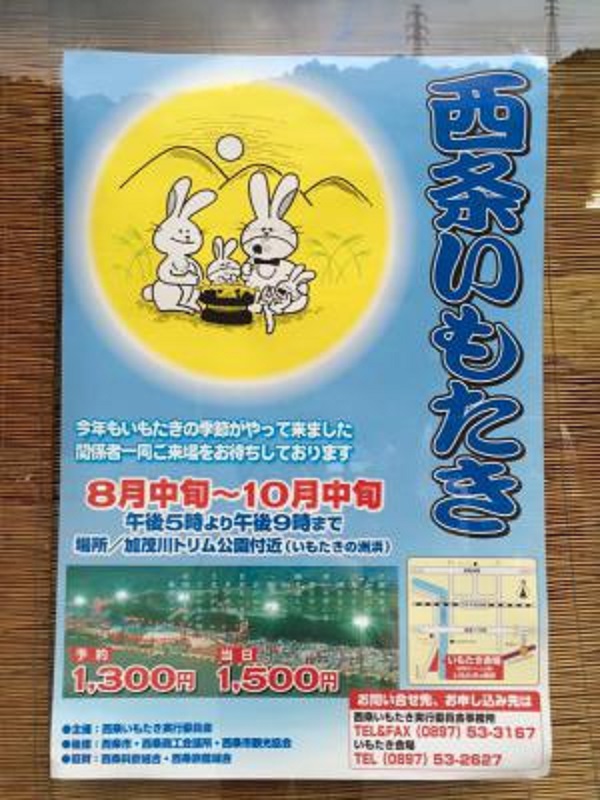

中山川の芋炊きに行ってきました

毎年8月中旬から10月下旬にかけて、愛媛県内各地の河原や公園で芋炊きが盛んに行われます。

芋炊きとは、屋外で芋を炊き、秋の月見を兼ねて、それを肴に大勢で宴会をすることです。

四国で芋炊きを行うのは愛媛県だけであり、愛媛県の秋の風物詩と言えます。

愛媛の芋炊きの元祖といえば、大洲の芋炊きとされ、その歴史は藩政時代までさかのぼります。

農民が芋を河原に持ち寄り、出汁で炊き食べながら、相談事をする素朴な親睦融和の習慣から始まったとされ、300年の伝統があると言われています。

大洲市肱川の河川敷で行われる芋炊きは、非常に規模が大きく、知っている方もいるのではないでしょうか。

先日、今治市内から最も近い、西条市中山川河川敷の芋炊きに行ってきました。

芋炊きに使われる芋は里芋がよく用いられており、一緒に鶏肉やネギ、コンニャク等様々な食材を入れます。

鍋の味ですが、薄めの出汁で里芋を初めとして多くの食材が入っており、何杯食べても飽きのこない味でした。また、食材の持ち込みが出来るため、自分好みの鍋を楽しむこともできます。

5人分の鍋があっという間に空になってしまいました。

当日は芋炊きの最盛期(9月~10月)であったことから、会場は多くのお客さんで賑わっていました。

芋炊きは、河川敷の橋の下で鍋を囲む形で行われており、会場はとても暑いように思われますが、当日は残暑を感じさせない涼しい風が吹いていたため、鍋の温もりでちょうどいい感じでした。

皆様も愛媛県に来られた際には、是非芋炊きに参加してみてはいかがでしょうか。

中山川の芋炊きに関する詳細はこちらから

http://www.iyokannet.jp/front/spot/detail/place_id/3074

大洲市肱川の芋炊きに関する詳細はこちらから

http://iyokannet.jp/front/spot/detail/place_id/523/