藤まつりin大三島

憲法記念日の5月3日(水)に今治市大三島町で藤まつりが開催されるということで、行ってみました。

開催場所は、大山祇神社近くの藤公園とその前の駐車場の一部です。

大三島ICを左折し、道なりに7km程です。いつもならICから15分程で到着しますが、1km手前あたりから渋滞が発生していました。

なんとか近くに駐車することができ、藤公園に行きました。

藤の花が満開で、甘い香りに誘われてハチがたくさん飛んでいました。

藤棚の下をたくさんの方が歩いていました。

お茶席があったので、いただきました。

今治ケーブルテレビが取材に来ていました。

お菓子は、鉄線の花です。おいしそう!

小学生がお茶を運んできてくれました。

駐車場の一部ではフォルクローレ(アンデス民謡)の演奏やハー演奏等があるそうで、たくさんの方々が聞き入っていました。

屋台村は大盛況です。老人クラブによる餅つきが行われていて、大人気です。

暑かったので、かき氷に子どもたちの行列ができていました。

美術館では、美術ワークショップ「いまおるとこのかたち」が行われていました。

このワークショップは、大三島出身の多摩美術大学助手 村上佳苗さんを講師に迎え行われました。

たくさんの子どもたちが参加し作製していましたが、私が行ったときにはもう終盤で2人の子どもたちが最終仕上げをしていました。

クレヨンや絵の具を使って楽しそうです。

完成!!村上さん(右端)と参加した子どもたちとお母さん。

ロビーでは、さおり織りの体験ができました。

どんな作品ができるかな?

子どもから大人まで夢中です。

参道では、「参道マーケット2017」も行われていて、たくさんの人で賑わっていました。

昨年の様子です( http://www.jb-honshi.co.jp/shimanami/blog/?p=3286 )

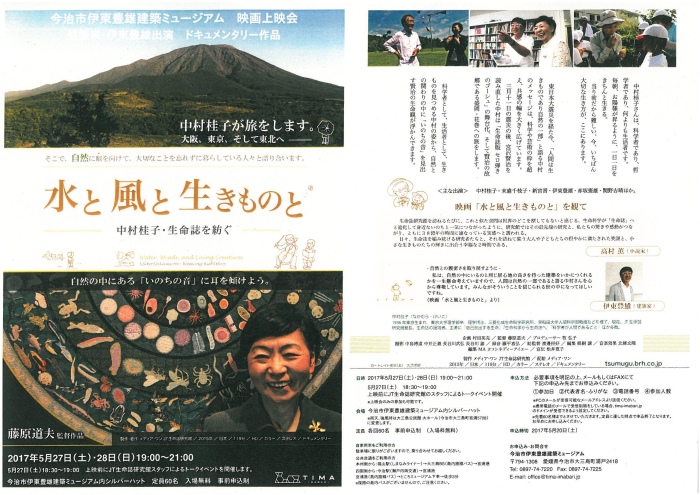

伊東豊雄建築ミュージアムでは、このようなイベントもあるそうです。

旬の初鰹を食す!!

初鰹の美味しい時期になったので、ゴールデンウィークに高知に行って来ました。

お天気にも恵まれ心地よい潮風や新緑の眩しい景色に癒やされながら、しまなみ海道を渡り今治から西条の寒風山を越えて高知県高岡郡中土佐町の黒潮工房を目指します。

ゴールデンウィーク中ということでかなりの観光客やバイクでの団体客で賑わっていましたが、時間をずらして行ったのが功を奏したのか待ち時間もなく席に座ることができました。

太平洋を眺めながら念願の初鰹を戴きます。思ったとおり美味しい!やっぱり美味しい!

初鰹は脂身が少なく、赤身の多いプリプリとした食感で薬味の新タマネギ、ニンニク、ネギと一緒に戴くと絶妙に美味しく幾らでも食べられそうです。

大好きなビールと共に食したかったのですが……今回は車のため残念ながら断念しました。

ちなみにこちらは鰹のタタキ体験もできるそうです。

隣接する黒潮本陣は宿泊施設や日帰り入浴もできるみたいなので次回はのんびり太平洋を眺めながら入浴しつつ美味しい鰹やうつぼのたたきなどをビールと共に戴きたいと思います。

受け売りですが、初鰹とは太平洋を黒潮の流れに乗って南から北へと北上しその際に漁獲されるものが初鰹で、上り鰹とも呼ばれてるそうです。

毎年5月の第3日曜日には鰹祭りが開催されるらしく、今年は5月21日日曜日に久礼大正町市場近くの久礼八幡宮前ふるさと海岸でかつお祭りが開催されます。HPはこちら http://www.mantentosa.com/sightseeing/see/taisyomachi/

久礼大正町市場はレトロな雰囲気の市場で、水揚げされた鰹やうつぼのたたきなどを購入できそこで旬の魚などを食べる事ができます。

秋には南下する時に戻り鰹が脂を蓄えながらやってくるので、こってりと濃厚な味わいになりトロのような食感が楽しめトロ鰹とも呼ばれるそうです。

皆様もあっさりプリプリとした初鰹&脂がのった柔らかいトロのような戻り鰹を食べに行かれたらいかがでしょうか???

大三島ぶらり散歩 part2 ~海の道現る!~

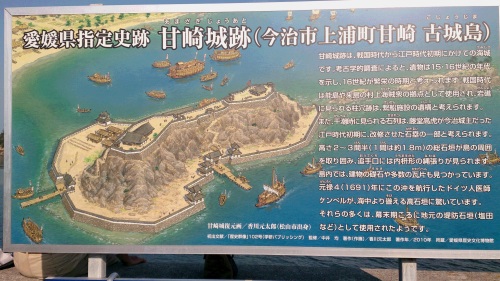

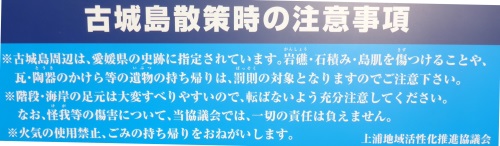

先日のブログでも紹介されていましたが、大三島の古城島(甘崎城跡)に歩いて渡ってきました。

この島へは、春から夏にかけて大潮の日に潮が引くと島へ渡れる道が現れます。

4月29日(土)は午後5時半~6時頃が干潮ということで午後5時頃行ってみることにしました。

昼頃から雨が降り出しましたが、夕方には上がりほっとしました。

大三島ICを降りて右折、瀬戸方面へ向かいます。

500mほどで看板が見えてきました。駐車スペースも少しあります。

甘崎城跡についての看板がありました。甘崎城は能島村上海賊の海城で、江戸時代以降も海上交通の拠点として存続していたのだそうです。島には当時の城の柱の跡などがあるそうです。

まだ、道は現れていません。

多々羅大橋がよく見えます。

地元の方々が渡っていたので、私も渡ることにしました。海水は冷たいです。

もずくだそうです。沖縄だけではないんですね。

大きな石が並んでいます。石垣の跡でしょうか。

柱の跡のようです。

ニシがいました。

石の下にはベラ(今治のあたりでは、ギザミといいます。)がいました。地元の方がとっていました。塩焼きにするとおいしいです。最近は、アサリはいないそうです。

余談ですが、ベラは寒くなると砂にもぐって冬眠し、夜になると砂の中で眠ります。昔地元の方々は冬場干潮の夜中に寝ている魚を採ってたと聞いたことがあります。(寝た子を起こすではなく、寝た魚を起こす…なんですね。)

干潮時には陸続きとなりました。

次は5月26日あたりに陸続きとなるそうです。あと何度かチャンスがありますので、みなさんも歩いて渡ってみてはいかがでしょうか。

第74回尾道みなと祭に行ってきました。

去年のブログ記事『「尾道みなと祭」が開催されました。』(http://www.jb-honshi.co.jp/shimanami/blog/?p=3138)をみて、気になっていたので4月22日に尾道みなと祭に行ってみました。

天気は快晴、開始前の早めの時間に尾道につきました。

駅前から向島に渡る渡船にも万国旗が飾られておりみなと祭の雰囲気を出しています。

あちこちでステージのリハーサルや出店の準備が進められており、賑やかになりそうな感じです。

祭の開始にあたって、法要と祭典があるということを、スケジュールでチェックしていたので、商工会議所の横の桟橋近くにある平山霊神社に行ってみました。神社では少人数の関係者で厳かな神事が執り行われていました。

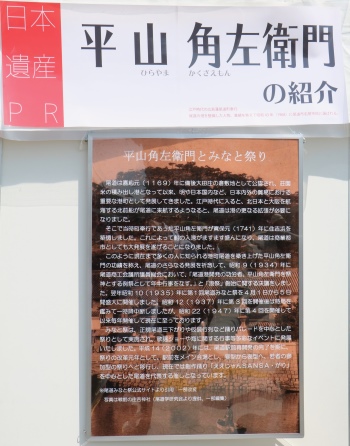

会場の展示によると、この神社に奉られているのは、寛保元年(1741年)に住吉浜を築調し、尾道の港を発展させた町奉行の平山角左衛門というかたのようです。

会場の展示によると、この神社に奉られているのは、寛保元年(1741年)に住吉浜を築調し、尾道の港を発展させた町奉行の平山角左衛門というかたのようです。

尾道みなと祭は、昭和10年から平山角左衛門の功績をたたえ、港と商売の発展を祈念してはじめられたとのことです。

海岸通りは踊りコンテストの会場となるため交通規制が始まります。あちこちでそれぞれのチームの衣装をつけた踊りのグループが集まっています。

賑やかになってくる雰囲気の中、今回の目当ての市役所横のふるさとステージへと向かいます。今年も昨年同様に、当ブログで幾度か紹介している(http://www.jb-honshi.co.jp/shimanami/blog/?tag=ferrys&order=ASC)尾道の渡船を愛するユニットのフェリーズのライブがあるということなので、みなと祭に足を運んでいます。尾道市役所のまわりではフリーマーケットや出店、消防によるはしご車体験、熱気球など盛りだくさんの催しが行われています。

ふるさとステージでは、小学生による太鼓や、瀬戸田から来ている島太鼓、御調町の郷土芸能などが披露されていました。

お目当てのフェリーズのライブは、少し風が強かったですが、青空の下でのステージでいつもと違った観客層や、開放感もあり良い雰囲気で聞けてとってもよかったです。

定番の曲「渡船フェリー」でのMAKIBAOUさんのラップもいつも通りキマリ、曲数は少なかったですが充実したもので大満足でした。

続くステージは、こちらも地元出身のアーティスト葉月美姫さんでした。

しっとりとした曲が続いた後、葉月さんがしまなみ海道のある生口島瀬戸田町のせとだレモン大使であるということで、レモンちゃんガール、マスコットキャラクターレモンちゃんが加わり、アップテンポなダンスソングが始まりました。

フルコーラス踊りきったあとに、さらにダンスチームが加わりもう2周ダンスが行われました。ダンスソング「モンモンレモンちゃん」のヘビーローテーションで頭の中が瀬戸田レモンでいっぱいになりました。おすすめのご当地ソングです。

ふるさとステージもまだまだ気になりましたが、ご当地キャラ大集合に本四高速のキャラクターのわたるも登場するということなので、軽く昼食をとり、駅前ステージにも行ってみました。

人混みのなかで、わたるをなんとか発見できました。

階段を上るのが苦手なお友達はステージの下に集合のようですが、各地のご当地キャラクターといっしょにアピール活動もばっちりできたようです。

人混みの中を歩き疲れたので、祭の喧噪からひととき離れ冷たい飲み物を頂くことにしました。路地に入って行くと、チャイサロンドラゴンという古民家を改装したオープンなカフェの中にレモンと甘夏を漬けた大瓶が見えました。

ふるさとステージで聞いた瀬戸田のモンモンレモンちゃんのイメージが頭から離れないので、ここでレモンの入ったドリンクを飲むことにしました。広島県産のレモンを使った手作りレモンジンジャーエールをいただき大満足です。

海岸通りにもどり、祭のメインの「ええじゃんSANSA・がり」の踊りを応援します。見物客の間を各団体が赤絨毯をひいた道路で踊るのが鮮やかに映えます。

踊りのテーマ曲「ええじゃんSANSA・がり」は正調尾道三下がりをアレンジして作られたもののようです。時を経て祭の曲は以前とは違った流行のものになってきているようです。

ちょっと激しめの曲の中で各団体が思い思いの振り付けや衣装で踊りを競います。

祭を通してみているとずっと同じ曲を聴き続けることになりこれも頭に残ってきます。ぶっ通しで見ないで、休み休み見物するのが良さそうです。

夜には、神社から御神輿もでてきてまた違ったお祭りの雰囲気になってきます。

夕飯を終えて駅前ステージの横を通ったら、ええじゃんの表彰式が行われ1日目のフィナーレとなっていました。

尾道の街中に人が多く集まるイベントの一つということで、すごく混雑をしていましたが、はじめてみるお祭りは活気があり面白いものでした。街の方に聞くと、この祭は比較的新しいもののようです。尾道にはベッチャー祭、水祭りなど古くからの伝統のお祭りがいろいろあるようなので、次の機会には伝統の祭も見に来てみたいと思いました。

祭一日目の夜、祭が終わり、昼とはうって変わって静かになった海辺にも行ってみました。尾道水道を行き来する渡船の夜景もやはりいいものでした。

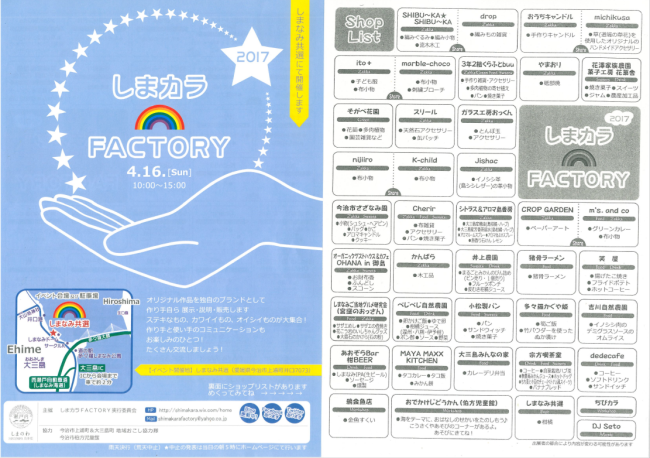

しまカラFACTORY 2017

4月16日(日)10時から今治市上浦町のしまなみ共選で「しまカラFACTORY」が開催されました。パンやスイーツ、雑貨や木工製品などたくさんのテントでいっぱいです。伯方児童館も出張してきており、子どもが遊ぶ場もありました。

たくさんの人で賑わっています。

小松製パンさんの前には、行列が!みかん酵母で作ったパンやサンドイッチ、シュークリームなどがありましたが、早くに完売してしまいました。

猪の骨が!!猪骨ラーメンです。

花澤家族農園さんには、おいしそうなスイーツがたくさん!!

早速プリンを購入しました。とろとろでとてもおいしかったです。

花澤家族農園さんのスイーツとジュースでにっこり。

Jishacさんでは、猪の皮でつくった小物がたくさん。とても柔らかくて、使いやすそうです。

伯方児童館では、浦島太郎をモチーフに牛乳パックを使って魚を作ったり、魚釣りができました。

同じ日には「グランツールせとうち」も行われていて、同じ会場の一部がエイドステーションになっていました。

今回は天候に恵まれ、たくさんの人で賑わいました。

「しまカラFACTORY」のHPはこちら。

http://shimakara.wixsite.com/home