大三島藤公園の「藤」が、もうすぐ見頃です。

先日、大三島に用事があったので、大山祇神社の向かい側にある藤公園へ立ち寄りました。

ゴールデンウィークがもう間近ということで、そろそろ「藤」も見頃でしょうか?

撮影当日(4月27日)では、まだ花序の上の方しか開花しておらず、満開までは未だ暫くかかりそうです。それでも、花見をしているグループもちらほら見かけました。

今年の藤まつりは、5月3日(水・祝)に行われるので、その頃はちょうど見頃かもしれません。

ちなみに、昨年のまつりの様子は、http://www.jb-honshi.co.jp/shimanami/blog/?p=3271にあります。

また、西側の庭園のボタンもきれいですよ。

お昼は、ちょうど大山祇神社の真ん前にある、行列ができる食堂で海鮮丼をいただきました。これで480円です。行列ができるのもわかるでしょ。それでも、結構客の入れ替わりが早いので、平日でもあり、そんなに待たずに、入店することができました。

お椀が小ぶりに見えますが、酢飯のご飯は、たっぷり入っていてお腹いっぱいになります。

帰りに、甘崎地区を通ると、甘崎城跡である古城島に歩いて渡っている人がたくさんいました。干満差の大きな日には、島がつながるのだそうです。

大三島には、いろいろ魅力的な場所がたくさんあります。

みなさんも、ゴールデンウィークには、是非お訪ねください。ただし、「しまなみ海道」の渋滞予測は、事前にチェックをお願いします。

http://www.jb-honshi.co.jp/corp_index/corp_news/corp_news_2017/170421news-1-2715/?ref=single7

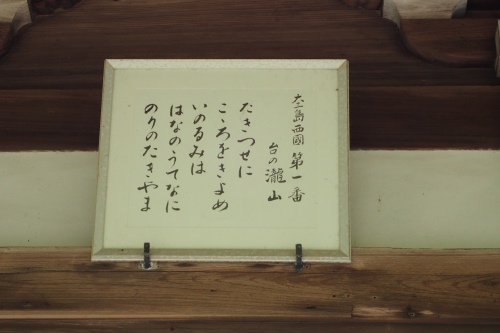

大三島で一番高い山 鷲ヶ頭山(わしがとうざん)に登ってきました

鷲ヶ頭山は大三島のほぼ中央部にあり標高436Mで大三島最高峰です。(国土地理院2等三角点の標高は436.25Mです。)

鷲ヶ頭山・安神山で検索すると数多くのブログ記事等を目にします。それだけ親しみをもたれている山であることがよく分かります。

遊歩道は整備されており、気軽に登ることができるようですが、今回は1人で行動するため携帯電話はもちろん水、食料、着替え、救急用具など一通りの準備をしました。

これから登る鷲ヶ頭山が遠くに見えます。右側(安神山)から左側(鷲ヶ頭山)へ縦走します。鷲ヶ頭山には電波塔が見えます。

これから登る鷲ヶ頭山が遠くに見えます。右側(安神山)から左側(鷲ヶ頭山)へ縦走します。鷲ヶ頭山には電波塔が見えます。

駐車場に車を止め、先ずは、道中の安全祈願のため大山祇神社に参拝しました。

駐車場に車を止め、先ずは、道中の安全祈願のため大山祇神社に参拝しました。

登山口付近には、大三島自然研究路の案内看板がありました。鷲ヶ頭山まで赤い経路(左側から右側へ)を安神山経由で辿ります。延長2.5km、登りに1時間30分かかるとあります。それにしても「大三島の自然と親しいお友達になっていただくために設けられたものです。」とは、良いですね。

ここから、安神山まで0.8KMとの案内があります。

少し行くと分岐があります。右側は安神山(くさりでの登り)とあり興味をそそられましたが、今回は左側の案内に沿って進みます。

少し行くと分岐があります。右側は安神山(くさりでの登り)とあり興味をそそられましたが、今回は左側の案内に沿って進みます。

遊歩道は舗装されていますが、写真で見るよりかなり勾配のある登りでした。

遊歩道は舗装されていますが、写真で見るよりかなり勾配のある登りでした。

安神山山頂に到着しました。標高266.8Mの標示があります。山頂には祠がありました。

安神山山頂に到着しました。標高266.8Mの標示があります。山頂には祠がありました。

国土地理院の4等三角点も設置されており標高は266.78Mです。

安神山山頂から宮浦港方面の景色です。天気も良く穏やかな瀬戸内海、気分爽快です。

安神山山頂から宮浦港方面の景色です。天気も良く穏やかな瀬戸内海、気分爽快です。

安神山山頂から台(うてな)海水浴場方面の景色です。右前方は大崎上島、中央奥は安芸灘諸島方面でしょうか。

安神山山頂から台(うてな)海水浴場方面の景色です。右前方は大崎上島、中央奥は安芸灘諸島方面でしょうか。

右奥の観音山は標高約472m、鷲ヶ頭山より36m程高い山です。機会があれば登ってみたいと思います。左側には井口港が見えます。

振り返ると安神山山頂が見えました。当日は天気も良く、すでに8名の方と挨拶を交わしました。

振り返ると安神山山頂が見えました。当日は天気も良く、すでに8名の方と挨拶を交わしました。

これから向かう鷲ヶ頭山が左奥に見えます。手前に見える岩はえぼし岩です。

これから向かう鷲ヶ頭山が左奥に見えます。手前に見える岩はえぼし岩です。

後から下ることになる入日の滝への急勾配の道?が中央に見えます。

写真中央の凹んだところに見えるのが、入日の滝です。遊歩道を歩いている途中に見えました。

写真中央の凹んだところに見えるのが、入日の滝です。遊歩道を歩いている途中に見えました。

遠くに来島海峡大橋が見えました。黄砂の影響か靄がかかり遠くの視界は悪く、写真ではよく分からないのが残念です。左から第一大橋・第二大橋・第三大橋です。

遠くに来島海峡大橋が見えました。黄砂の影響か靄がかかり遠くの視界は悪く、写真ではよく分からないのが残念です。左から第一大橋・第二大橋・第三大橋です。

遊歩道沿いのピンク色の花をつけた植物は、コバノミツバツツジ(つつじ科)ですね。

入日の滝方面の案内、この時点では、この状況から今回は断念しようと思い先に進みました。

入日の滝方面の案内、この時点では、この状況から今回は断念しようと思い先に進みました。

鷲ヶ頭山へは、安神山(右側)から道路を横断して、左側の石段を登ります。

鷲ヶ頭山へは、安神山(右側)から道路を横断して、左側の石段を登ります。

2つの電波塔の前を過ぎるともう山頂です。

鷲ヶ頭山山頂に無事到着。標高436Mの標示があります。木々に覆われて山頂から360度パノラマといかないのが残念です。国土地理院の三角点がそばにありました。

鷲ヶ頭山山頂に無事到着。標高436Mの標示があります。木々に覆われて山頂から360度パノラマといかないのが残念です。国土地理院の三角点がそばにありました。

時計を見ると11時45分大山祇神社を10時に出発したので、1時間45分かかったことになります。

写真を撮りながらゆっくり登ってきた割りには早く到着しました。こんなに時間をかけて登りましたが、実は鷲ヶ頭山は頂上付近まで車で上ることができる道路も整備されています。

舗装された道路を利用して帰ろうと途中まで下山しましたが、入日の滝が気になり引き返して行くことに

舗装された道路を利用して帰ろうと途中まで下山しましたが、入日の滝が気になり引き返して行くことに

遊歩道はなく道なき道を下っていきます。足腰の弱い方にはお勧めできないルートです。

えぼし岩ルートと比べて急勾配で下っているのが分かると思います。

えぼし岩ルートと比べて急勾配で下っているのが分かると思います。

落差15mの滝、落ちてくる水が夕日を受けて美しく変化することからこの名で呼ばれているとのこと。水量は多くないが控えめに落ちてくる水の音は、疲れた身体にとても心地よかったです。

落差15mの滝、落ちてくる水が夕日を受けて美しく変化することからこの名で呼ばれているとのこと。水量は多くないが控えめに落ちてくる水の音は、疲れた身体にとても心地よかったです。

入日の滝の入口、車で行くこともできます。左上の電波塔がかすかに見えるところから下りてきました。

入日の滝の入口、車で行くこともできます。左上の電波塔がかすかに見えるところから下りてきました。

大山祇神社に続く参道です。

今、大三島では、建築家伊東豊雄氏の「日本一美しい島・大三島をつくろう」プロジェクトが進行中です。詳細はこちらhttp://www.tima-imabari.jp/exhibition/2623/

プロジェクトの中に「大山祇神社参道ににぎわいを取り戻す」取組があります。

大山祇神社参道ににぎわいが復活すれば、本当に素晴らしいことだと思います。

自身何ができるか考えたとき、これまで仕事以外で大三島を訪れたことは数えるほどでしたので、

大三島に足を運び大三島の魅力を感じ、その魅力を発信することから始めようと思いながら帰路につきました。

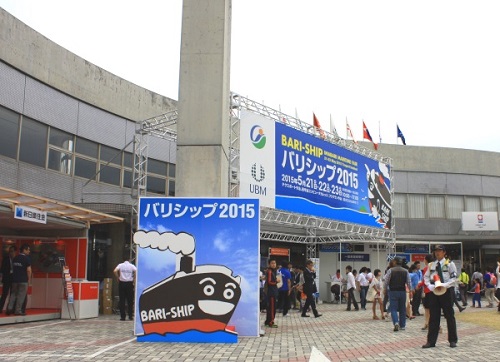

「バリシップ2017」を見に行こう

今年は2年に一度のバリシップの年です。

バリシップとは船舶関連の展示会です。この期間には、今治に船舶関連の各種企業が多数集まってきます。

今治が海運業・造船業・舶用機器の「海事産業」が集積する日本最大の海事都市であることから海事展の開催地とされているようです。バリシップのバリは当然イマバリのバリからつけられているのでしょう。

企業向けのビジネスイベントですが、一般公開の日もあって、工場見学や子ども向けのイベントなども行われ、いろいろと楽しむことができます。

大変興味深いイベントですが、2年に1回しか行われないものです。今年5月25日(木)から27日(土)に開催されるバリシップ2017を前に、一昨年のイベントの様子を紹介いたします。

バリシップの日は、展示会だけでなく工場の見学も企画されていて、普段見られない造船所内などを見せてもらえます。

以前見学をしたことがある人から勧められたこともあり、ぜひ見学に行こうと考えて、2015年の春にバリシップの開催時期が近づいてきたときには、公式Webサイトを日々チェックしました。しかし、いつまで待っても一般公開日の情報は公式ページには載らずよくわかりませんでした。ある日、広報いまばりに、一般見学日、工場見学の場所、送迎シャトルバスの発着地等情報が載っているのを見かけ、当日の計画を立てることができました。

メインの展示会はテクスポート今治で、工場見学は今治造船本社工場、新来島どっく大西工場、檜垣造船波方工場、渦潮電機みらい工場、潮冷熱新都市工場と5箇所、さらに今回は帆船「日本丸」が今治に入港するとのことでした。会場と各工場は離れていますが、イベント日には送迎バスが出て行き来ができました。

造船所の工場見学は外せませんが、それぞれの場所が離れていることから、一日で多くを見に行くことは難しそうです。

今回はターゲットを今治造船とメイン会場周辺に絞りました。今治造船は、来島海峡大橋に近く、しまなみ海道を走る時に橋からもクレーンが何台も見えていて、普段から気になって是非見たいと思っていたのです。

工場へはシャトルバスの利用がすすめられていたので、朝一番のバスに乗るためにアースランド近くの臨時駐車場に車を停めて、バス乗り場に行きました。各会場行きのバスは頻繁に出るようですが、既に今治造船行きのバスには長い列ができていました。1台目のバスには乗れませんでしたが、2台目のバスがすぐに来て無事に乗ることができました。

工場につくとバリシップ2015のゲートがあり、既に大勢のお客さんが集まっています。

工場の大きな建物の向こうには大きな船が見えています。

工場の建物内では溶接体験コーナーや

こども向けに天井クレーンを使ったボーリングゲームなどをやっていました。

今治造船でもらったチラシをみると、催しや工場見学の見どころが多数あり、他の工場も見たいのですが、ここ1ヶ所だけで時間がなくなってしまいそうです。

新造船の見学では、とても大きい貨物船の中を見ることができました。

新造船へは階段を上がって入るのですが、10階建てのビルぐらいの大きさの船の内外を階段で昇ったり降りたりと結構な運動です。

新造船の中の見学コースでは、船を動かす機関や操舵室などいろいろ見ることができました。

船内には乗組員が長期間居住する空間もあり、ホテルのようでもあります。

ここに来たら来島海峡大橋が見えるだろうと期待していたとおり、新造船のデッキの上から、来島海峡大橋の主塔がある造船所の風景を見ることができました。

新造船の前では進水式、命名式で行われる支綱(しこう)切断の儀式が模擬で実施されました。

会場内で行われたもちまきで当たり券が入っていた方々が集まり、来賓として名前を呼ばれ斧が渡されます。ステージではイベントに駆けつけたご当地キャラが場を盛り上げてくれました。

合図に従い斧で支綱を切ると船体につけられたくす玉が割れ鮮やかな紙テープが現れ、白い鳩の風船や色とりどりの風船が空に広がっていきました。

工場の中では組み立て途中の船の断面が見られたり

水を抜いたドック内渠底(きょてい)見学もできたので、水を抜かれた大きなプールの底へと長い階段を降りました。

完成すれば水中に入ってしまう船の下側にまわり、巨大なスクリューを間近に見ることができました。

工場内では波止浜湾クルージングも実施されており、湾内を巡り、かつて水軍の城のあった来島や他の造船所などを海から案内してもらい眺めることができました。

クルージングの船と比べると造船所で作られている船がとても大きいことが分かります。

工場には地震体験車や高所作業車が来ており、体験型催しで一日ここで楽しめそうでしたが、メインの会場も見てみるために送迎シャトルバスを乗り継いで展示会場に向かいました。

バリシップの展示会には、幅広い業種の製品やサービスが展示されており、一般入場日ということもあり、子ども向けにいろいろとイベントが行われていました。専門的な商業展示ですが、珍しいものを見かけて立ち止まると、初歩的な質問に対してもいろいろと教えてもらえました。

バリシップ2015では、このほかにもいくつか併催イベントがありました。

その一つは、今治港に寄港している帆船「日本丸」の見学会です。

日本丸は航海訓練の帆船で、公開日の翌日には、全ての帆をはる訓練のセイルドリルの模様を見ることができたようです。公開日には、セイルドリルはありませんでしたが、マストを登る練習生の姿をみることができました。

また、シャトルバスの発着場所の近くのアースランドでは、今治タオルを使って巨大なモザイク画を作る「ギネス世界記録に挑戦」イベントが行われていました。

12,000枚以上のタオルを芝生広場に敷き詰めて作られたモザイク画は、近くで見ると何の絵かよくわからないほどの大きさです。

公園内の高台に登ってようやく全体が見渡すことができました。バリシップのキャラクターバリ丸と今治タオルのブランドマークを配したデザインでした。このモザイク画は、バリシップの日に無事にギネス世界記録に認定をされました。

バリシップ各会場では、子ども向けのイベントもいろいろ用意されていて造船や船に関係するお仕事の方も、そうでない方も、大人も子どもも家族で楽しめ勉強になる規模の大きいおもしろい催しでした。

今年もバリシップの最終日には一般入場の日があり、展示場の見学だけでなく併催イベントで工場・造船所の見学が企画されるようです。ただし、バリシップ2017は、ビジネス向けの展示会なので公式Webページ( http://www.bariship.com/)には、ビジネス向けの案内がメインで、工場見学などの一般見学日の情報は載っていませんので、ビジネス以外で参加される方は情報入手に注意が必要です。

一般向けの会場や併催イベントなどの情報は前回と同様、今治市の「広報いまばり」に掲載されるものと思われます。バリシップ2015のときには広報いまばり2015年5月1日号

( http://www.city.imabari.ehime.jp/kouhou/koho/20150501/20150501.pdf )に一般見学について詳細情報が掲載されました。

今年のバリシップ2017開催は5月25日(木)~27日(土)。一般見学日のスケジュールや併催イベントの内容等が「広報いまばり」(http://www.city.imabari.ehime.jp/kouhou/) 5月号に載るのをチェックして見学に行きましょう。

今治の春祭りはアクロバティック!!

5月になると今治市内では、春祭りが各地区で催されます。

その祭りの名物が「継獅子」です。

今治市のホームページに紹介されているだけでも29カ所の神社で執り行われます。詳細はこちらから

http://www.islands.ne.jp/imabari/kanko/tsugi/

この継獅子ですが、本ブログでも祭りの様子を過去取り上げております。

神宮野間(かんのみやのま)神社

http://www.jb-honshi.co.jp/shimanami/blog/?p=3531

今治城内吹揚(ふきあげ)神社

http://www.jb-honshi.co.jp/shimanami/blog/?p=3464

「今治の謎100」(http://www.dokidoki.ne.jp/home2/doinaka/iq/index.html)によりますと、この継獅子のルーツは今治市鳥生(とりゅう)地方の三島神社の境内に「獅子舞発祥の地」の石碑があって、そのことを裏付けているとのことです。

それによると、鳥生の高山重吉さん(1844~1902)が伊勢神楽の流れをくむ獅子舞の踊りを学び、今治へ持ち帰ったとのことです。明治初年頃、氏子連中の要請により神楽の源流の地である伊勢へ赴き、約1ヶ月の滞在期間に48通りの流儀のうち、3通りの舞と立ち芸を含む9通りの芸を習得、今治にある石清水八幡神社氏子の周辺16村に伝え、“ししじゅうさん”の呼び名で親しまれたそうです。(出典|日外アソシエーツ「新撰 芸能人物事典 明治~平成」(2010年刊)新撰 芸能人物事典 明治~平成について)

https://kotobank.jp/word/%E9%AB%98%E5%B1%B1+%E9%87%8D%E5%90%89-1671303

三島神社と石碑

5月の休日は継獅子巡りをお楽しみください。

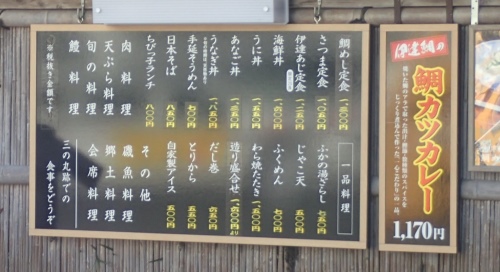

宇和島の鯛飯は、ちょっとセレブな卵かけごはんでした。

伊予の国は、鯛が名物で、養殖鯛の日本一の産地ですが、鯛めしに2種類あると知って、まだ食べたことがない、宇和島の鯛めしを食べに行ってきました。2種類の鯛めしのうち、よく知られているのは、焼いた鯛を、土鍋などで一緒に炊いて身をほぐしてお茶碗で食べる方でしょう。これは、松山などの中予地方や今治などの東予地方で、一般的に食べられます。

しかし、宇和島などの南予地方で食べられる鯛めしは、「宇和島鯛めし」といわれ、生の鯛を使います。

今回、訪問したお店は、こちら。宇和島城の入り口にある「一心」さんです。

鯛カツカレーもありますね。10年ほど前から、出されているらしく、天然の鯛のアラから出汁を取ってつくるようです。

さっそく、鯛めし定食を注文。同行者は、天ぷらのついた伊達あじ定食を注文しました。伊達あじ定食は、あじの塩焼き、刺身、あじめしから選択できますが、あじめしを頼みました。

お店の内装はこんな感じで、個室風でおちついた雰囲気で食事ができます。

ほどなく、料理が登場です。

こちら、鯛めし定食。いたってシンプル。

こちら、伊達あじ定食。天ぷらが豪華です。

お椀をあけるとこのとおり、たっぷり2杯分の炊きたてごはんと、身がしっかり付いたおおぶりの鯛のアラ汁です。

鯛めしを食べてみると、普通の卵かけごはんに、鯛の刺身が入った味を想像していましたが、全くべつものでめちゃくちゃうまいです。特別な出汁を使って鯛をつけているのだと思います。

鯛の身が、キラキラしてますね。歯ごたえは、こりこりでした。海藻と海苔がアクセントになっています。

アラ汁の鯛の口がかなり大きかったので、相当大きな鯛を使っているのだと思いました。土佐の鰹もそうでしたが、やはり産地で食べるお魚は、別格ですね。わざわざ訪れる価値があると思いました。

帰りにレジで支払いしていると、「鶴瓶の家族に乾杯」のポスターが貼ってあるのに気づきました。帰って調べてみると、去年、笑福亭鶴瓶さんが番組でここに来て、鯛めしを食べたんだそうです。