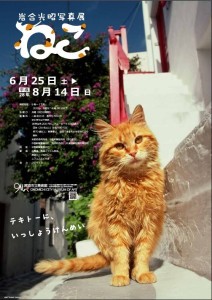

岩合光昭 写真展 ねこ

6月25日(土)から尾道市立美術館にて「岩合光昭 写真展 ねこ」が開催され、たくさんの方が訪れているという情報を入手しましたので、早速行ってきました。

岩合光昭さんは、猫などの身近な動物から世界各地の野生動物まで様々な題材を取り上げる動物写真家で、NHKBSプレミアム「岩合光昭の世界ネコ歩き」は、最近の猫ブームのきっかけとなった番組と言われています。

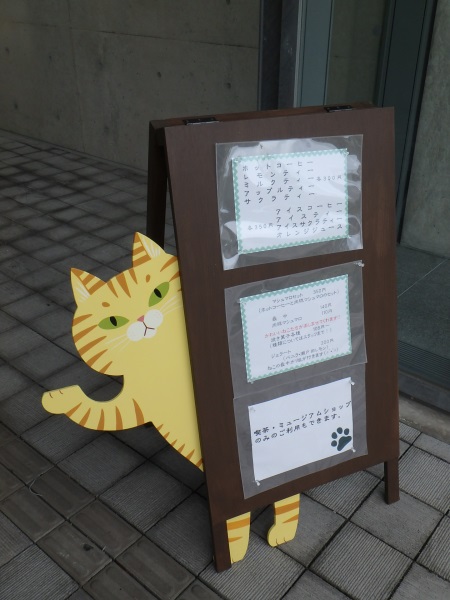

写真展を訪れた私達をまず招き入れてくれたのは、入り口に置かれた巨大な猫のオブジェです。

この2.7mもある猫は、以前日本橋三越のイベントで使用されていたもので、「処分するなら尾道で譲り受けたい」という尾道市長の発案でやって来た猫なのだそうです。

「猫の街」という言葉が馴染んできた尾道の風景にピッタリで、以前からここに笑顔で立っていたように思えます。

館内に入ると順路案内がされており、展示室一つ一つに可愛い猫達の写真が飾られていました。

残念ながら写真撮影は禁止されていますが、今でも蘇って来るような素敵な写真が数多くありました。

普段あまり見ることのない犬、牛、鹿などの動物たちと一緒に写っている猫の写真を見ることができたり、テレビ等で見たことのある海外の美しい風景と共に、それにも負けない可愛い猫達を見れたりと、常にワクワクしながら見て回ることができました。

そして写真の横には一言メッセージが添えられており、岩合さんの猫達への愛が伝わってくるものからクスッと笑えるものまであり、その写真の背景を想像しながら見ることで、より一層楽しむことができたと思います。

最後の展示室には、尾道の風景と共に撮影された猫達も飾られています。

もしかするとどこかで見かけたことのある猫がいるかも?しれませんね。

館内にはカフェスペースも設けられているため、写真展を見た後は猫話に花を咲かせてみてはいかがでしょうか。

また、カフェスペースの横には「ねこなミュージアムショップ」があり、名画に描かれたねこの文具や地元尾道の作家さんが造ったアクセサリーなどの工芸品が販売されています。

そして美術館へ向かう道中、尾道ならではのこんな素敵な出会いもありました。

とても人懐っこく、自ら近寄ってきてくれる猫。

こんな姿を見ると猫っていいな。尾道っていいな。と優しい気持ちにさせてくれます。

7月に入り暑さが日に日に増して来ました。

「お出かけしたくても屋外はちょっと。」と思われている方にも、美術館でしたら涼しい中で可愛い猫達の姿を見て頂くことができるのでオススメです。

このブログを読んだ方が「少しでも写真展に行ってみたい。」と思って頂けたら嬉しいです。

「岩合光昭 写真展 ねこ」(尾道市立美術館:尾道市尾道市西土堂町【千光寺公園内】)

(「しまなみ海道」西瀬戸尾道ICから車で約10分)

尾道市立美術館ホームページは、こちら

開館日時 : 6月25日(土)~8月14日(日) 9時から17時 (入館は16時30分まで)

休館日 : 月曜日 (祝日は開館)

観覧料 : 一般800円、高大生550円 ※中学生以下無料

駐車場:「千光寺公園駐車場(有料)」70台、600円(日)

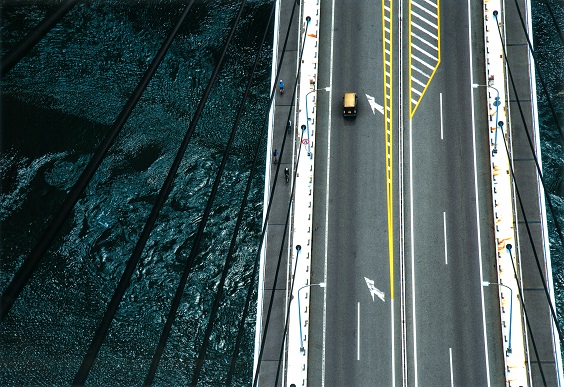

四国・今治地方観光写真コンテストしまなみ海道特別賞受賞作品の展示

公益社団法人今治地方観光協会が主催して毎年開催されている「四国・今治地方観光写真コンテスト」において、当社が提供する「しまなみ海道特別賞」の受賞作品を来島海峡サービスエリア施設内のフードコートに展示しました。

このコンテストは本年度で12回目を迎えており、既に作品募集が始まっています。

詳しくは協会のホームページで(http://www.oideya.gr.jp/p-contest/)

このコンテストの趣旨は、「今治地方を代表する瀬戸内海国立公園の多島美、歩いても自転車でも渡れる特性をもったしまなみ海道の人工美、継ぎ獅子など様々な観光資源を内外にアピールして観光客誘致を目的として実施しています」とのことで、当社の「瀬戸内企業」理念に見合うため協賛し、現在は3点の「しまなみ海道特別賞」を橋を題材にした写真から選定しています。

第11回の公開選考会の様子は以前、当ブログでも紹介しましたので、(http://www.jb-honshi.co.jp/shimanami/blog/?p=2629)見てください。

当社はこのコンテストに第4回より協賛しており、この度は前年度(第11回)の「しまなみ海道特別賞」の受賞作品3点を公益社団法人今治地方観光協会の了承を得て展示させていただきました。

第11回 四国・今治地方観光写真コンテスト「しまなみ海道特別賞」受賞作品

(公益社団法人今治地方観光協会 提供)

今回の展示は8月31日頃までを予定しており、その後は、年度をさかのぼりながら過去の作品を順次(2ヶ月間程度毎)展示する予定にしています。

是非この機会に来島海峡サービスエリアへ立ち寄り、素晴らしい作品の数々をご鑑賞いただけたらと思います。

今後の展示予定(都合により変更になることもありますので、予めご了承ください)

・ 9月頃~10月頃 第10回しまなみ特別賞受賞作品 3点

・11月頃~12月頃 第9回及び第8回同賞受賞作品 各2点

・ 1月頃~ 2月頃 第7回及び第6回同賞受賞作品 各2点

・ 3月頃~ 4月頃 第5回及び第4回同賞受賞作品 各2点

※「しまなみ海道特別賞」は、第4回から第9回までは年2点、第10回からは

年3点を提供しています。

気をつけて!! 原自歩道でも工事を行っています

しまなみ今治管理センターでは、橋梁の寿命を延ばす予防保全として、コンクリート床版の防水工事を随時実施しているところです。

ただいま、伯方島IC~大島北IC間の伯方・大島大橋で、11月までの予定で工事をしています。

原自歩道を半分ずつ施工しており、道幅が狭くなっています。

また、原自歩道を工事関係車両が通行することもあります。

現場には保安員を配置していますので、その指示に従い速度を落とし、安全に通行していただくようお願いいたします。

お客様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。

工事期間中、大島側の現場付近に、自転車用空気入れを配置していますので、気兼ねなくご利用ください。

私たちの仕事を動画で紹介しています。

http://www.jb-honshi.co.jp/corp_index/company/cm/pr1.html

高根島にて

6月26日、高根みかんで有名な高根島に行ってきました。

高根島は、しまなみ海道の通る生口島と橋で繋がっている島です。

今回も尾道を代表するアーティストのStraight & Palmerとフェリーズのライブを観に来ています。これまでのレポートもどうぞ(http://www.jb-honshi.co.jp/shimanami/blog/?tag=ferrys&order=ASC)

フェリーズをチェックしていると、いろいろ意外なところに行けるので、毎回とても楽しみです。

今回の高根島は、高根みかんで有名なところです。生口島のインターチェンジから海岸通りを走り高根島を目指します。

生口島には島ごと美術館(http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/www/info/detail.jsp?id=993 )

のコンセプトであちこちの海辺にオブジェがあります。高根島までの途中にもあったので写真に収めました。生口橋をバックにした地殻(crust)というオブジェです。

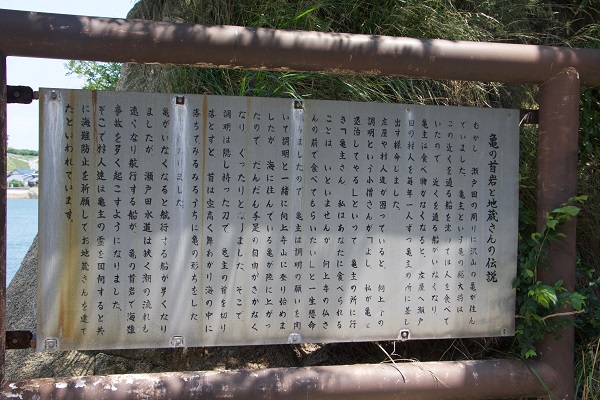

高根島が見える瀬戸田港の近くまでいくと、海の中に亀の首岩という岩があり、近くに亀首地蔵というお地蔵さんがいます。生口島と高根島の間はすごく近く見えますが、やはり海の難所で昔は渡る際に良く海難事故があったのでしょう。船を沈めて人を喰う亀を向上寺の小僧さんが退治したという話が近くに飾られていました。このお地蔵さんは退治された亀を鎮めるためとのことです。

向上寺は高根大橋に向かう途中の山にあります。平山郁夫五十三次スケッチポイントの陶版がたくさんある名勝地ですが、今回は先を急ぎ通過しました。

高根島には生口島から高根大橋で渡ります。

高根大橋は蜜柑色のアーチ橋、瀬戸田港にくる高速船もやっぱり蜜柑色で全面的にみかん押しです。

高根島の海辺にも島ごと美術館のオブジェがありました。

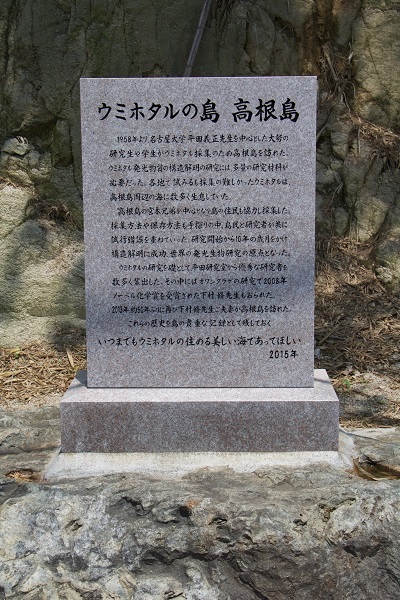

近くにウミホタルの碑がありました。ノーベル化学賞を受賞された下村脩先生もかつて高根島のウミホタルを用いた研究に関わっておられたことを記してありました。

高根島のきれいな海と豊かな自然がウミホタルを育んでいるのでしょう。

いつかウミホタルの見える夜にも来てみたいです。

今回の目的地の古民家カフェParadisoは、屋外にもテントがあり、とてもいい感じのところでした。

今日は天気がよいので野外でライブが聴けるようです。

会場についたところで受付に出ていた「しまししレモンカレー」というメニューが気になり開演前にご飯をいただきました。

瀬戸田の猟ガールが島で捕まえたイノシシを食材に使ったカレーで、島のレモンの酸味を効かせさっぱりとした後味のカレーです。

高根島の美味しいみかんを食べて育ったイノシシかなと思って食べるとさらに一味違います。

今日は数日前の豪雨が嘘の様な快晴で、古民家の庭からは高根島の山と海が見え時間が止まったかのようなのどかな午後です。

ライブはStraight&Palmerとフェリーズでたっぷりの時間を使ったプログラムで、この日愛媛県から急遽参加になったという福西さんのソプラノサックスとフルートの演奏が加わり即興のジャズ風味も味わえた贅沢な構成でした。

Straight&Palmerのパートではフェリーズもカジュアルな服装で出演、

アップテンポな曲はフェリーズの定番の曲とは違った雰囲気です。

「瀬戸内海はいいところ」という新しい曲は、瀬戸内の青空のもとにぴったりの明るい曲でした。

アンコールでは会場の高根島も含めて周辺の島々の名前が歌詞に盛り込まれている「アイランドロック」が演奏されました。瀬戸内の島でこの歌を聴くと本当にグッときます。ここでこれを聞けて高根島に来てよかったと感じました。

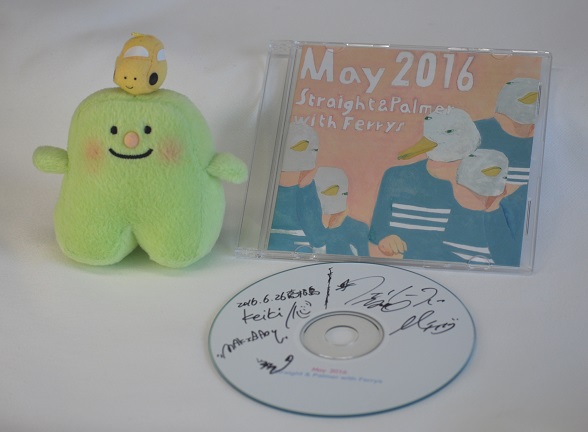

会場でCD等を販売していたので新譜を購入しました。楽園的開放感に浮かれて、Straight & ParlmerのKEIKIさん、永井真介さん、小林伊吹さん、フェリーズのヨーコさん、マチルダさん、ラッパーのMAKIBAOUさんの全員からサインをしてもらいました。

楽園的古民家カフェParadisoは、奥さんが7月末に出産予定で、しばらく不定休になるかもしれないとのことでした。寄ってみる際には電話で確認されることをお勧めします。今回は庭で楽しんだので、次回は室内でもお茶をいただいてみたいです。

せっかく高根島にきたので、外周道路をぐるりと周ってみようと思ってきたのですが、残念ながら数日前の雨で土砂崩れ箇所があり通行止めになっていて一周まわることはできませんでした。それでも行けるところまで行き、見ておきたかった風景をいくつか写真に収めました。

海岸線の道路には、災害復旧のためのトラックが走っていました。道路はすぐに復旧し通行止めが解除されるのでしょう。みかんがたわわに実るころに高根島にまた行ってみたいです。

今治に戻る途中には生口島を通るので、島ごと美術館のオブジェがいくつもある瀬戸田サンセットビーチによって夕暮れ時の風景を楽しんでみました。高根島、生口島でゆっくりと過ごすとても優雅な一日でした。

尾道で九州震災復興応援イベント「雨ニモマケズ風ニモマケズ」

熊本地震におきまして、犠牲となられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災されました方々に心よりお見舞いを申し上げます。また一日も早い復興を祈念いたします。

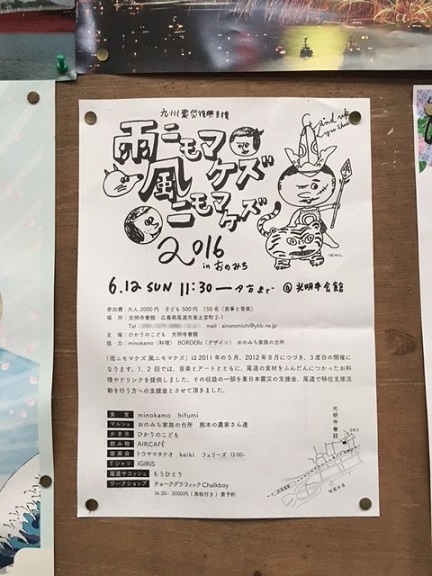

6月12日日曜日に尾道で九州震災復興支援イベント「雨ニモマケズ 風ニモマケズ」( http://komyoji-kaikan.blogspot.jp/2016/06/in-2016.html )があり、尾道のミュージシャンを交えての音楽会もあるということで今治から行ってみることにしました。

目的地は尾道の市街中心部でしたので向島から尾道へ今日は渡船に乗っていくことにしました。乗り場についたらすでにフェリーが来ていてすぐに乗船できたので写真を撮りそびれました。

この日の会場は尾道の坂の途中にあるので車を駐車場に入れ歩いていきます。はじめていくところなので、尾道の「寺めぐりコース」の看板を見てあたりをつけて坂道を上り会場を目指します。尾道観光に来たという方と坂の路地で別れたとおもったら、次の角でばったり再会したりと道連れとなりました。尾道ラーメンのよい店を聞かれ、乏しい知識で有名店を紹介するなど自分も迷子になっているくせに尾道通の気分です。「尾道を歩くことは、青春を旅すること」という詩が尾道のミュージシャンkeikiさんの歌にあるのですが、尾道を散歩すると突然の風景に巡り会ったり、迷ったりとまさに青春の一幕をイメージさせるものがあるようです。

天気予報で聞いていたよりも早く雨が降り始めてきたので坂の街の散策もそこそこにして会場に急ぎました。

会場の光明寺会館は元は光明寺の施設でしたが、使われなくなり空き家になっていたものをNPO空き家再生プロジェクトにより再生され、カフェとイベントスペースとして利用されています。

会場の前には、マルシェがでており、熊本産の野菜を販売していました。また、尾道で活躍しているマルシェ「家族の台所」も来ています。

今回のイベントは光明寺会館でカフェをされている方の知り合いが熊本で農業をしていることから、熊本から直送の野菜等を販売し売り上げを支援金にするという企画でした。イベントや物販で楽しく支援をしていこうという趣旨のようです。

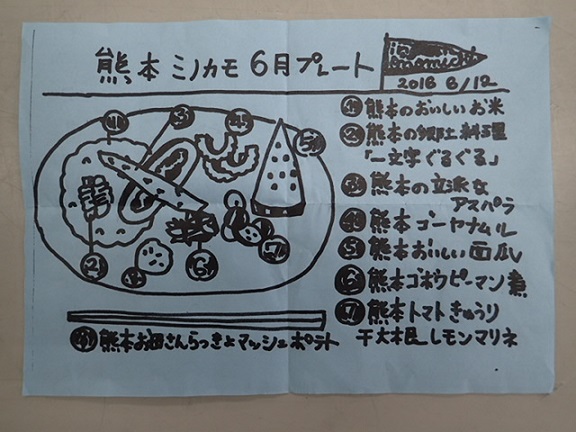

また、イベントの料金には昼食代が含まれており、この素材もすべて熊本産の農産物でした。

熊本の山や海に思いを馳せつつ、旬の野菜をふんだんにもちいたプレートを食べているうちにおなかがいっぱいになってしまいました。ドリンク類やカキ氷も食べて売り上げに貢献するつもりであったのですが、これ以上食べられず結果として企画の趣旨がわかっていない客になってしまいました。

イベントに来た記念に受付で販売していたサイクリング用のかばんサコッシュを購入することにしました。

ちょっと気になる草の図柄のかばんで、会場の壁にも同じデザインのスリットがあり気になりました。デザインをした方にコンセプトを教えてもらうと、草はセイタカアワダチソウとのことでパイオニア種として硬い荒地に高く伸びる様子をイメージしているということでした。強い意志と力が感じられるデザインでちょっと気に入りました。

雨が止んだので、光明寺の散策にも行ってみました。境内にやけに人懐っこい猫がいて、猫の見物になってしまいました。尾道はおもしろいところです。

食事の時間のあとは音楽会です。会場で流されている曲にサウンドオブミュージックやチキチキバンバンなど古い映画音楽が混ざり妙に私のツボにはまり期待が高まっています。

今回のイベントも、当ブログで幾度か紹介している( http://www.jb-honshi.co.jp/shimanami/blog/?tag=ferrys&order=ASC)尾道の渡船を愛する女性ユニット、フェリーズのライブ情報で知り来ています。会場にはこども連れのお母さんも多くなごやかな雰囲気です。

フェリーズの歌のなかに「大人も子どもに今日は戻ろう」というフレーズがあるのですが、小さいお子さんも大勢きているイベントでいっしょに楽しめる歌があるのはとてもすばらしいです。

今回は、フェリーズだけでなく、トウヤマタケオさん、フェリーズのサウンドプロデューサーkeikiさんの生ピアノによるライブとさらにこの全員での楽曲もあり充実の音楽会でした。小さいお子さんもくるイベントであったことでの選曲なのか、全員で披露された最後の曲が童謡の「ふるさと」でした。こどものころや故郷を思い出させる名曲が心にしみていろいろと想う一日となりました。

この「雨ニモマケズ風ニモマケズ2016 in 尾道」は2011年、2012年に東日本震災の支援をおこなってきたものにつづいて3度目の開催ということでした。

普段見過ごしがちなイベントですが、きっかけがあって行ってみると、普段接しないコミュニティやいろんなことと触れ合うことになりとても面白いものでした。