イオンモール今治新都市開業します

最近、家の郵便受けに、イオンモール今治新都市開業のチラシが入っていました。

「しまなみ 7つめの島(セブンスアイランド)」がモールコンセプトなのだそうです。

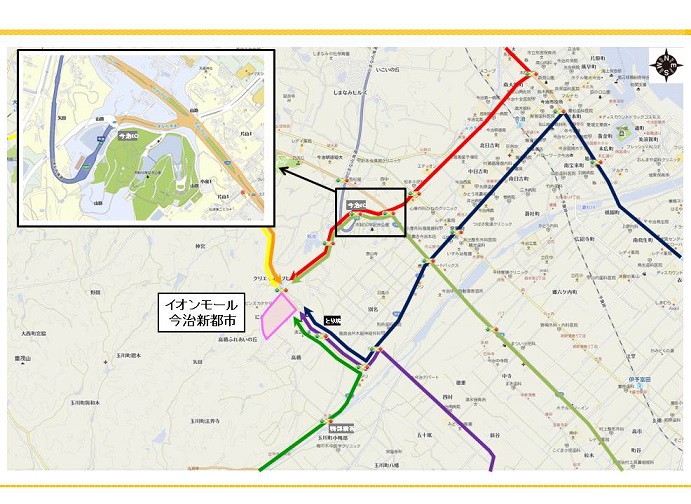

この大規模ショッピングモールは、当しまなみ今治管理センターがある、西瀬戸自動車道今治インターから約1.4kmと近くにあり、市街地や今治バイパスからのメインのアクセスは、インター前の交差点を右折して向かうことになります。間違って、西瀬戸自動車道に入らないようにご注意下さい。入ってしまうと今治北インターでは降りられないので、大島まで行く事になってしまいます。イオンモールの方が、付近の交差点に立って、看板をもつ準備をしているようなので、案内に従って下さい。開店当初及びゴールデンウィークには、付近の道路が混雑すると思われます。西瀬戸自動車道においてもインターの出入口付近で混雑する恐れがありますので、時間に余裕をもって、安全に注意して運転してください。

今治インター前の交差点を通らないでイオンモールへ行くルートも、いくつかあります。

また、尾道方面やしまなみ島嶼部から来られる方は、今治北インターからでも行くことが出来ます。

イオンモールへの主なアクセスルートです。参考にしてください。

「橋を見に行こう。」にビュースポットを追加しました

本州四国連絡橋ファンの方々のためにJB本四高速のホームページ内に「橋を見に行こう。」という橋を風景とし人物をメインに入れて撮った写真を掲載しているサイトを設けています。

「橋を見に行こう。(瀬戸内しまなみ海道)」 ( http://www.jb-honshi.co.jp/miniiko/nishiseto/ )

撮影地点を地図で示しているので撮影場所もわかります。人物写真をメインにしているので、家族、友人などで記念写真を取るときにどんな感じになるのか事前にイメージできるようになっています。

今回の更新では、しまなみ海道にある橋の見える風景をみなさんにご紹介したくて写真をたくさん追加しました。今回の追加は27箇所。どこも抜群の景色で橋も見えるとっておきビューポイントです。

しまなみ海道に訪れた際には、ぜひ美しい自然に巨大構造物がアクセントとしてはたらいて、かつ調和もしている風景を堪能してください。

同じ橋でも季節、天気、時刻、見る角度、行き交う船や人物の有無などによって全く違った印象を受けます。行ったことのある場所でもお気に入りの写真を撮りにまた行ってみるのもいいのではないでしょうか。

「橋を見に行こう。」のサイトでは橋を入れた風景を紹介していますが、島々には当然それ以外にも美しい景色があります。車で走って通過するだけでなくスケジュールに余裕を設けて途中の島に立ち寄っていつもと違った景色を楽しんでみてはいかがでしょうか。

今治の継獅子

今治の春のお祭りでは各地で獅子舞の奉納が行われます。

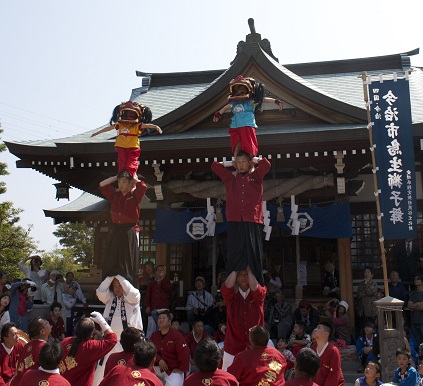

今治の継獅子(つぎじし)発祥といわれる鳥生三嶋神社に奉納される獅子舞(春の大祭)が今年は5月8日(日曜日)に行われます。今年の春の大祭の前に、昨年見に行った際の様子を紹介します。

奉納の獅子舞では、「天狗による悪魔払い」、「ひょっとこが眠る獅子を起こす」、「継獅子(四継)」「獅子の蚤取り」、「三番叟(さんばそう)」、「狐」、「継獅子(三継)」の7種の演舞が行われました。

やはり、クライマックスは人の上に人が立って行われる継獅子です。

力強い技だけでなく、最上段に子供が来ることもあって、見ていると冷や汗もでてくるスリルがあり、もっと見たいような、早く終わって欲しいような複雑な気持ちになります。無事終わると観客一同がほっと息をするのが聞こえます。

大人から子供まで日々の鍛錬と息を合わせた動きを必要とする継獅子を見ていると、地域で支え伝承されるお祭りの素晴らしさを強く感じます。

獅子舞の奉納の後には、餅巻きと奴行列、宮出しが行われ獅子も神社から出て行き、交差点で三番叟や継獅子を披露してくれました。足の弱ったおばあさんが座って見ているすぐ横まで来て餅巻きをしてくれるのを見て、地域に根ざした祭に心が温まりました。

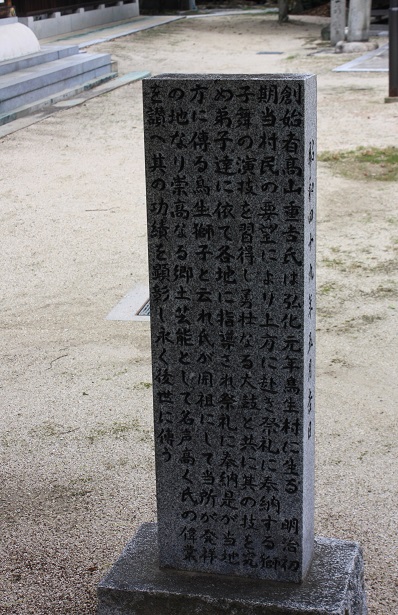

三嶋神社境内の昭和四十九年に建てられた「獅子舞発祥ノ地」の碑文では

「創始者高山重吉氏は弘化元年鳥生村に生る明治初期当村民の要望により上方に赴き祭礼に奉納する獅子舞の演技を習得し勇壮なる太鼓と共にその技を究め弟子達に依て各地に指導され祭礼に奉納是が当地方に傳る鳥生獅子と云れ氏が開祖にして当所が発祥の地なり崇高なる郷土芸能として名声高く氏の偉業を讃へその功績を顕彰し永く後世に傳う」

とあります。

三嶋神社には、鳥生獅子連の練習場がありお祭りの一ヶ月前ぐらいからお囃子の音と練習のかけ声が聞かれるようになり、横を通るたびに境内の看板に出ているお祭りの日程を確認し楽しみになってきます。

鳥生三嶋神社をルーツとする今治地域の継獅子は、他の地区へと広がり、四継、五継と高くなっていったり舟の上での継獅子など、様々な特徴を持ったものになっています。

今年は、また別の継獅子も見てみたいと思います。

なお、三嶋神社には駐車場がありませんのでご注意願います。

継獅子が行われる各地の春祭りの日程は「今治市の継獅子マップ」 で確認できます。

能島城跡で花見と水軍太鼓

4月第1週の土日、暖かくなり各地の桜もいい感じに見頃を迎えました。

毎年この時季になると大島の宮窪港から能島へ渡る船が2日間限定で運航されます。

最近では、「村上海賊の娘」のヒットで、週末に能島へ見学ツアーに行く船「能島上陸&潮流クルーズ」(http://ehimesunsun.net/)も出るようになりましたが、もともと能島へ行く定期便はなく普段は上陸ができません。この2日間だけは花見のために時刻表なしでひっきりなしに往復する船が出るのです。

天気予報では空模様が心配でしたが、能島水軍太鼓の演奏が能島であるというのでこれに間に合う船に乗れるように時間を合わせて宮窪港に着きました。

毎年恒例であるからか、観光バスやサイクリンググループなど団体が集まって来て、宮窪港の桟橋は船を待つお客さんでいっぱいでした。

能島水軍太皷保存会の演奏は以前聞いたときに感動し当ブログでも紹介しました(「能島水軍太鼓保存会結成30周年記念公演」 http://www.jb-honshi.co.jp/shimanami/blog/?p=1139 )。

宮窪の情熱あふれるリーダーが率いるグループで非常に楽しそうなのが印象的でした。

無人島の能島では雨が降り始めたら太鼓を隠す場所がないためでしょうか、予定が変更され演奏は能島ではなく宮窪港で行われました。残念なことにここ数年は天気に恵まれず、能島での能島水軍太鼓の演奏が実現できていないようです。

演奏は宮窪瀬戸の海をバックに行われ、対岸の島にも響き渡る太鼓の音は宮窪へ聴きに行ったかいがあるものでした。

リーダーの交替の挨拶がありましたが、小学生チームの力強い演奏もあり、新リーダーのもと保存会の今後のさらなる活躍が期待されます。

能島水軍太鼓保存会のFacebookによれば4月は17日(日)と24日(日)に出演予定があるようです。太鼓はライブで聴くと格別です。また聴きに行こうと思います。

今回は、太鼓の演奏だけでなく能島城跡への上陸と花見という盛りだくさんの予定なので演奏の余韻もそこそこに船に乗ります。

ほんの5分の船旅です。

能島の手前の鯛崎島の横を通ります。島の先っぽにクジラを助けたというお地蔵様がいます。潮流体験の船に乗るとこの伝説についてお話が聞けますが、今日は特にアナウンス等はありません。

すぐに能島に到着しました。

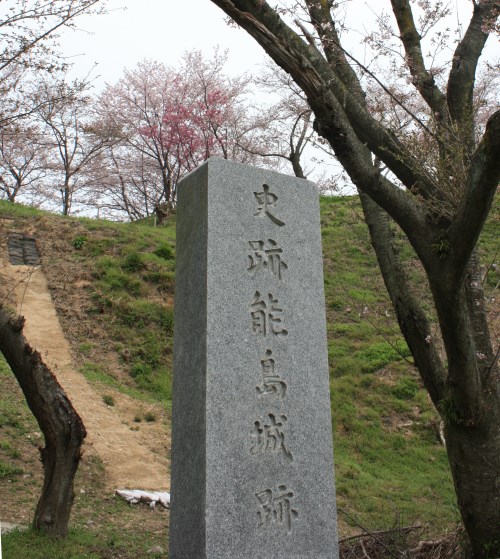

能島は国指定の史跡で、戦国時代に瀬戸内海一帯を支配した村上水軍のうち能島村上氏の本拠地である能島城の跡です。

1時間もすれば島内を隅々まで見てまわれました。

帰りの船は待っていればすぐに来ます。

鯛崎島にも建物が一つ見えていますが、弁財天があり、年に一度お祭りのときには船が出て上陸できるようです。

能島と鯛崎島の間は浅く狭いためか、潮流がとても速そうでした。昔は、この2つの島の間に橋があり、二島全体で城郭となっていたということです。

今回は、以前から行きたいと思っていた能島城跡に行き、花見もし、能島水軍太鼓も聴けるという贅沢なイベントでした。

カレイ山の桜も満開で、伯方・大島大橋の眺めも良かったです。

尾道 さくら茶会

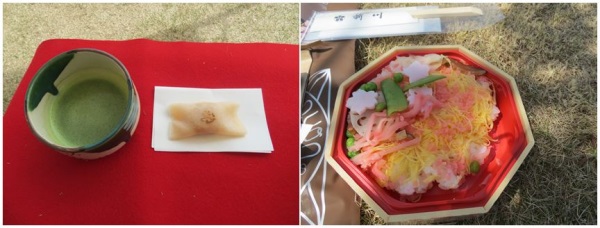

4月2日(土) 尾道駅前の港湾緑地にて開催された、さくら茶会に行ってきました。

こちらのイベントは、尾道商工会議所の女性会が主催されているお茶会とのことです。

今年で33回目を迎えるこのさくら茶会は、形式にとらわれず、格式張らずに誰もが参加できるお茶会と聞いていたので、お茶会初心者の私も軽い気持ちで参加できました。毎年たくさんの方々が楽しみにされているイベントのようで、この日もたくさんの方で賑わっていました。

朝の11時に尾道市平谷市長の挨拶でさくら茶会が始まりました。

挨拶を聞いたあと、受付で当日券2,500円の支払いを済ませ参加しました。これには、抹茶・お菓子・点心(弁当)・お楽しみ抽選券・ロープウェイ割引券・美術館割引券等のたくさんの特典が付いていました。

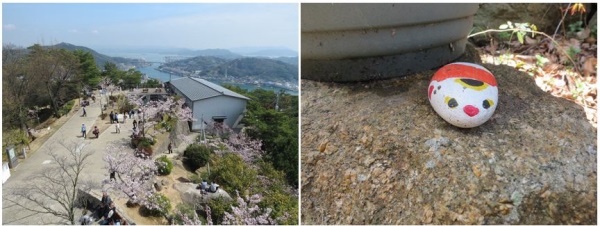

天気も良かったので千光寺の桜の開花の様子を見に、ロープウェイで千光寺公園へ上がってみることにしました。

千光寺ロープウェイは、平成27年度の乗客数が40万人を突破したそうで、当日もたくさんの観光客の方が行列をつくっていました。

片道3分の空中散歩。おだやかな瀬戸内の景色に癒されました。ねこも発見!?

この日の千光寺公園の桜の開花状況は、七分咲きとのことでしたが、天気もよく週末ということもあり、たくさんの花見客で賑わっていました。

期間限定で、尾道市内のさくらの開花状況が尾道観光協会さんのホームページ内で確認できます。

さくらの開花状況はこちら → 尾道市観光協会HP

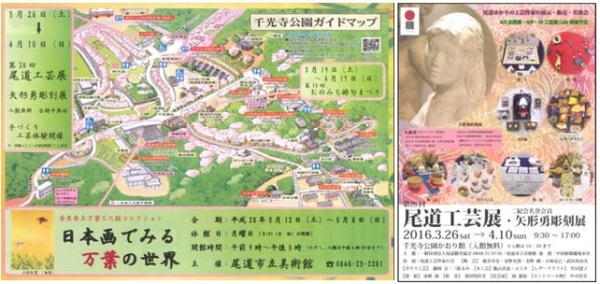

続いて、千光寺公園内にある「かおり館」で3月26日(土)~4月10日(日)まで開催されている 第26回尾道工芸展におじゃましました。

こちらでは、陶芸・ガラス工芸・染絵やカントリー小物などの作家さんたちの作品が展示されています。実は、私も趣味で陶芸を習っており大変興味深く拝見しました。

こちらの猫カントリー小物は、生地を紅茶で染める所から手づくりされているとのこと。ひとつひとつ手が込んでいて、どれも表情が豊かでとてもかわいい作品でした。

千光寺公園では、おのみち俳句まつりも同時開催中です。~4月17日(日)まで

全国より公募した「春」がテーマの俳句のうち、入選作品をぼんぼりにして展示されています。ぼんぼりの点灯は18:00〜6:00です。

大変有意義な、春の尾道散策ができたと大変満足な一日になりました。

次回は、ライトアップされた夜桜で幻想的な尾道を味わいたくなりました。