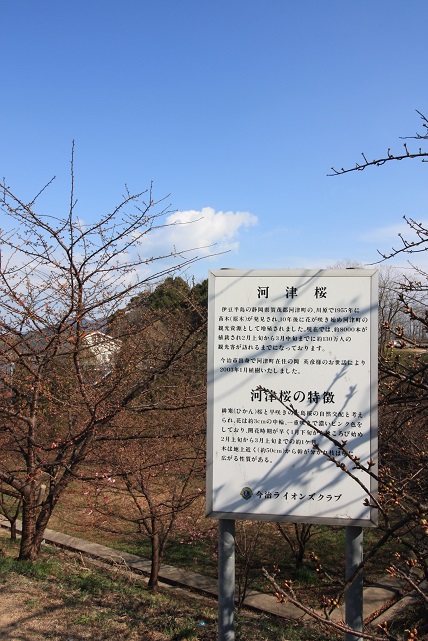

糸山公園の河津桜

来島海峡大橋の近くにあるサイクリングターミナル、サンライズ糸山の近くに河津桜の見所があります。

河津桜は伊豆半島の静岡県賀茂郡河津町で発見され、増殖されて名物となったとのことです。

今治市出身で河津町にお住いの方がいらっしゃりこの地に植樹されたという経緯があるようです。

いろんな種類の桜の中では早咲きのほうで、開花時期は1月下旬からほころび始め、2月上旬から3月上旬に開花するとのことです。

2月10日に行ってみたところ、数本の木でほんの少し咲きはじめていました。

昨年も3分咲きのころに見に行ったのですが、満開の時期を見損ねてしまいました。

これから徐々に開花するので、今年は満開のタイミングを狙ってまた行ってみようと思います。

サイクリングターミナルのすぐ東側の斜面ですので、サイクリングで近くに来た際にはちょっと寄ってみてはいかがでしょうか。

来島海峡大橋も綺麗に見える地点で景色は最高です。

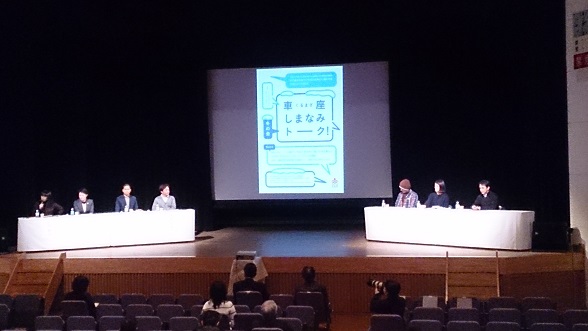

「車座しまなみトーク!冬の会」

平成28年1月24日(日)、大三島の上浦歴史民俗資料館で「車座しまなみトーク!冬の会」が開催されました。この「車座しまなみトーク!」は「大三島を日本でいちばん住みたい島にするプロジェクト2015」のイベントで、今回で5回目となります。今回は『日本で一番住みたい島にするために』というテーマでの開催でした。以前の「車座しまなみトーク!」については、過去のイベントを紹介しているページをご覧ください。http://www.tima-imabari.jp/event/past_event/

前半は、瀬戸内海の他の島からのゲスト3名と大三島在住の3名の活動についてお話がありました。

愛媛県中島【松山市中島】の田中さんは、中島に移住し農業をしながら移住促進等の活動を行っています。

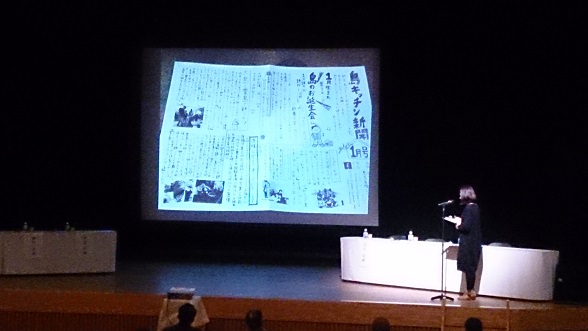

香川県豊島(てしま)【小豆郡土生町】の藤崎さんは、『島キッチン』での活動についてお話しされました。

山口県周防大島【大島郡周防大島町】の松嶋さんは、奥様の出身地に移住されジャムの製造・販売、カフェを経営なさっています。

大三島の方は、「瀬戸内しまのわユース事務局」事務局長の菅さん、宮城県から移住された瀬戸さん、「しまなみイノシシ活用隊」の渡邉さんの3名です。それぞれの活動についてお話になりました。

菅森実さんは、進学・就職で大三島を離れた際に地元の良さを再確認し、Uターンされました。「瀬戸内しまのわユース」、「しまの学校かみうらら」で活動中です。愛媛のよいところを知ってもらおうとバスツアーを計画されたりしているそうです。

「瀬戸内しまのわユース」

瀬戸内しまのわ2014で生まれたつながりをさらに深め、地域の活性化につなげていこうと、今治市島しょ部5町と上島町の住民有志により設立された組織。

「しまの学校かみうらら」

地域の活性化のため、大三島上浦町に住む女性たちにより設立された組織。

瀬戸洋樹さんは、伊東建築塾生として大三島に来るようになり、2014年4月に大三島へ移住されました。移住してからは農業研修をされながら「みんなの家」の改装やイベントに携わったりされています。

「みんなの家」

大三島大山祇神社近くの古い建物(旧法務局)を住民や観光客の憩える場所づくりのため、伊東建築塾生らにより改装中。

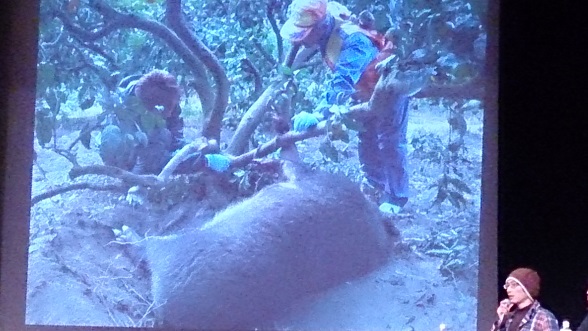

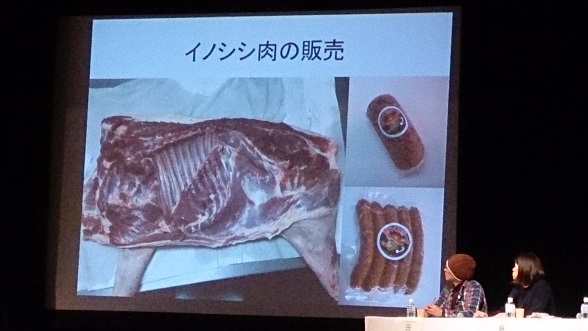

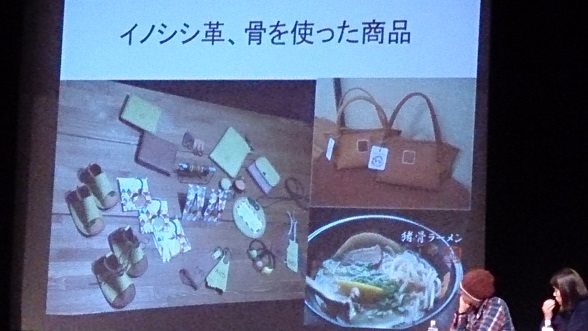

渡邉さんは「しまなみイノシシ活用隊」を結成し、イノシシの捕獲・解体・加工・販売をされています。

近年、大三島でもイノシシの農作物への被害が大きくなっています。そこで、旧大三島町給食センターを借り、イノシシの解体やソーセージなどの加工品を作っているそうです。生肉等は東京のレストランなどへ販売され、高級ジビエ料理となるそうです。また、イノシシの骨で出汁をとった「猪骨ラーメン」も開発中とのことでした。

みなさん、島での生活を楽しんでいらっしゃるだけでなく、いかに活動を継続し発展させていくかを熱心に語り合っている様子がとても印象的でした。

約10分の休憩のあと、後半が始まりました。

後半では、国際的に活躍なさっているお二人が今治や大三島の魅力や将来について語られました。

岡田さんは皆さんご存じの通り元サッカー日本代表監督の岡田武史さんです。現在はFC今治のオーナーです。そのご縁で今治には月の半分くらい滞在されているそうです。今治に15,000人収容規模のスタジアム(J1チームには必要とのことです。)を建設し、ダンススタジオや医療センター等を併設する構想や、新都市に整備されたテニスコートの活用方法などをお話になりました。サッカーなどのスポーツを特化することが地元の発展につながる、特色を持った町作りが人を呼び寄せると熱く語られました。

伊東さんは、国際的に活躍されている有名な建築家です。先日の新国立競技場の技術提案で隅研吾氏と競われたことは記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。当ブログ(大三島ぶらり散歩Part1)でも紹介しましたが、その伊東さんの建築ミュージアムが大三島にあります。大三島に建築ミュージアムができることになったきっかけや大三島に家を建てるために購入した土地の話や「伊東建築塾」の活動などについてお話になりました。特に大三島の自然に惹かれたことをおっしゃっていました。

皆さんのお話を拝聴すると、島の中からはわからない魅力の発見や、新たな価値観の提示が、地元の方々を巻き込んだ新しい活動となり、地元の活性化につながっていくのだと感じました。

約4時間の講演会はその長さを感じないほどで、参加なさった方々の熱意を感じました。今後、大三島がどのように変化していくのか楽しみになりました。

御袖天満宮(尾道)

尾道にある御袖(みそで)天満宮に行ってきました。

御袖天満宮は学問の神様と言われている菅原道真公を祀っている神社とあって、季節がら多くの受験生が参拝に訪れています。

そして御袖天満宮を最も世に広めたのが、大林宣彦監督の映画「転校生」。

その中で男女2人が石段を転がり落ち、身体と心が入れ替わってしまった印象的な場面で使われている55段の石段がここにあるんです。

石段は長さ約5メートルの一本石で作られていますが、最後の55段目だけは石が継いであります。これは「完璧なものは災いをもたらす」との由来に対する、石工さんの優しい心遣いのようです。

御袖天満宮には、まだまだたくさん魅力があります。

古来より触れることにより里人の願いが叶うと言われている、「さすり牛」。

丑の日に生まれ、亡くなった日も丑の日だった菅原道真公。

御袖天満宮には、ゆかりの深い動物のようです。

動物と言えば、御袖天満宮を訪問した日は少し寒かったのですが、駐車場へ戻る途中でネコのグループに遭遇しました。

みんなで集まってひなたぼっこをしているようでした。尾道はネコの街としても有名だそうです。ネコについては改めてレポートさせて頂きます。

御袖天満宮には細長い路地を通って向かうのですが、途中古い看板や写真を展示している民家を見つけました。ここだけ「昭和」の風情が漂っていて、辿り着くまでにも楽しませてくれます。

御袖天満宮の近くには、人気の尾道ラーメン店やワッフルのお店もあり、1日たっぷり楽しんで頂ける事間違いなしです。

尾道を訪れた際は、是非たくさんの魅力に触れてみてはいかがでしょうか。

所在地 尾道市長江一丁目11-16 TEL 0845-37-1889

アクセス 尾道駅からバスで5分 バス停「長江口」下車 徒歩5分

駐車場 無(最寄:グリーンパーク・昼間 8:00~20:00 20分 100円 最大1000円

夜間 20:00~8:00 60分 100円 最大 500円)

「しまなみサイクリーン活動」に参加しました

サイクリングターミナル サンライズ糸山さんが実施している「しまなみサイクリーン活動」に参加しました。

この活動は、しまなみ海道のサイクリングを安全、快適に楽しんでいただくため、毎月自転車歩行者道の清掃を実施しているもので、今回は伯方・大島大橋の伯方島側の橋への接続道路を清掃しました。

朝8時30分にサンライズ糸山を出発し、約3時間清掃作業を実施しました。

最初は非常に寒く防寒用のジャンパーを着ての作業でしたが、そのうちジャンパーを脱ぎ、最後は汗をかきながらの作業となりました。

この時期は、落ち葉が多く、吹き溜まりに大量の落ち葉があったり、溝にも落ち葉が堆積していたり、特にしゃがみこんでの作業はつらいものがありましたが、「サイクリストの聖地」と呼ばれているしまなみ海道を安全、安心、快適にご利用いただけるよう、翌々日の筋肉痛を覚悟に頑張りました。

作業終了後は、きれいになった道路を見て、プチ達成感に浸れました。

その後、場所を少し移動し、きれいな景色を見ながら美味しいお弁当をいただきました。

安全、安心、快適に、そしてマナーを守ってセーフティーサイクリングでしまなみ海道をお楽しみください。

今治 防災フェスティバル~心ひとつに~

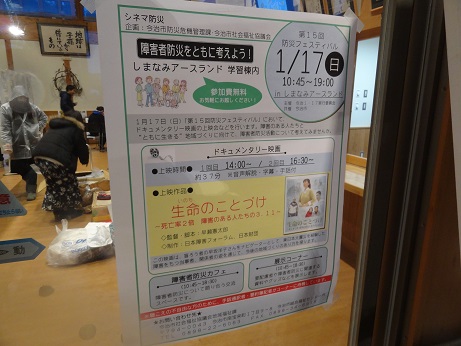

阪神・淡路大震災から21年目を迎えた平成28年1月17日、今治市にあるしまなみアースランドで「防災フェスティバル」が開催されました。

この催しは、「今治1・17実行委員会」が主催し、阪神・淡路大震災の募金活動から始まった取り組みで、回を重ね今年で15回を迎えました。10回を区切りに継続するかどうか議論があったようです。しかし、年に1回は子供から大人まで広く防災にかかわる場があっても良いとの考えから継続することになったそうです。そのような中、東日本大震災が発生し、より一層「いのちの大切さ」と「支え合うことの大切さ」を次世代に伝え、災害に強いコミュニティづくりに取り組み語り継いでいく重要性を強くしたと実行委員会の代表者が挨拶されました。

JB本四高速が管理する神戸淡路鳴門自動車道、明石海峡大橋は神戸にあり、神戸在住で阪神・淡路大震災の際に被害を受けた者もいて防災は当社にとっても身近で強い関心のあるテーマです。防災フェスティバルが開催されることを、広報チラシで知り、見学に行ってきました。

紙灯籠で「えがお」の文字を作るためのろうそく代と、宮城県名取市と茨城県常総市への募金を受付けていました。募金したところお楽しみ抽選会の引換券をいただきました。

会場は、芝生ステージでの催し、車両展示・体験コーナー、防災グッズ等を作るコーナー、炊き出し、災害救助犬デモンストレーション、管理棟内および管理棟前ステージでの催し等盛りだくさんの内容でした。その様子をいくつかご紹介します。

ここでは、開会式、市内中学校吹奏楽部による演奏、ダンスパフォーマンス等が行われました。

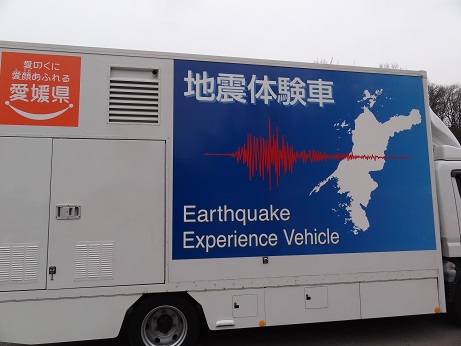

ここでは、《国土交通省》《消防》《警察》《自衛隊》の車両展示とともに、地震体験車や煙の体験などができるコーナーがありました。

台風、集中豪雨、地震などにより、災害が発生したとき等、現地に速やかに出動し、対策の指揮、情報連絡・伝達、打合せを行う現地対策本部として使用する車です。 四国には3台配備されています。写真は松山河川国道事務所に配備されている車両ですが、まだ出動した実績はないそうです。簡易宿泊設備、簡易トイレなどを完備し、車内は外観より広く感じました。

10名程で一杯となる狭い空間でしたが、椅子が動き画面から土石が飛び出してくる迫力が伝わってきました。

地震体験車コーナーは人気があり、終了時間ぎりぎりまで行列ができていました。

内部は明るいのですが、真っ白な煙で50cm先が見えません。暗闇とは違った怖さがあります。身体に無害の煙体験ですが、有害なガスを含む高温の煙が充満している場面を想像したとき、落ち着いた行動がとれるか不安になりました。

エンジン等で駆動する機器は、定期的に点検を行っているそうです。

「伊予まもる」(愛称「まもるくん」)愛媛県の特産品である「みかん」をモチーフにしています。

みきゃんよりも先輩です。

愛媛県のイメージアップキャラクター「みきゃん」とみきゃんの敵役の「ダークみきゃん」は、子供たちの人気者でした。ダークみきゃんは、みきゃんをアピールするための話題づくりが目的で誕生したそうですが、詳しくは以下をご覧ください。

https://www.pref.ehime.jp/h12200/mican-kanzume/darkmican.html

当日は、とても寒く、暖かいうどんや飲み物のコーナーに多くの人が集中していました。

釜の蒸気でパン生地の発酵を早め、竹の先端に練ったパン生地をつけて暖をとりながら焼く。災害時に資機材が少ない時でも簡易にできる料理法だと思いました。ただし、パンを上手に焼くのは難しそうでした。

災害時には大きな声を出すことも必要になるからか?大声コンテストを行っていました。

新聞紙で、簡易トイレやスリッパなどの防災グッズを作っています。

本結び(ロープの端同士を繋げる)、8字結び(ロープにコブを作る)など、ボーイスカウトの方が実践的な結び方を教えてくれました。

今治市防災士会の被災者救助訓練の様子です。手順を確認しながら訓練を行っていました。

もう一つの会場がアースランド管理棟前にあり、午後はそちらでもイベントがありました。

今治市近郊で活動するオールディーズバンド「ハッピーズ」のライブ

管理棟内で「障害者防災をともに考えよう!」と題して、ドキュメンタリー映画「生命のことづけ~死亡率2倍 障害のある人たちの3.11~」の上映がありました。

メイン会場のイベントと時間が重なっていて、残念ながら気づいたのが遅く鑑賞することができませんでした。

市内の子ども達が、牛乳パックで作った2,000個の紙灯籠で「えがお」の文字をつくります。

紙灯籠には作った人のメッセージが書かれており、ろうそくに灯りを灯すと、その文字と「えがお」の文字が浮かびます。とチラシに説明がありました。

点灯のお手伝いをしましたが、生憎の雨で点灯しては消え、点灯しては消えの繰り返しで大変でした。

今回初めて参加しましたが、多くの子ども達が参加しているのを目の当たりにし、実行委員会の代表者が挨拶でおっしゃった「災害に強いコミュニティづくりに取り組み語り継いでいく場」であると強く感じました。

しまなみ海道(西瀬戸自動車道)は、災害時にも安定して機能することを期待される幹線道路であることから、災害時の備えへの心構えを強くしました。