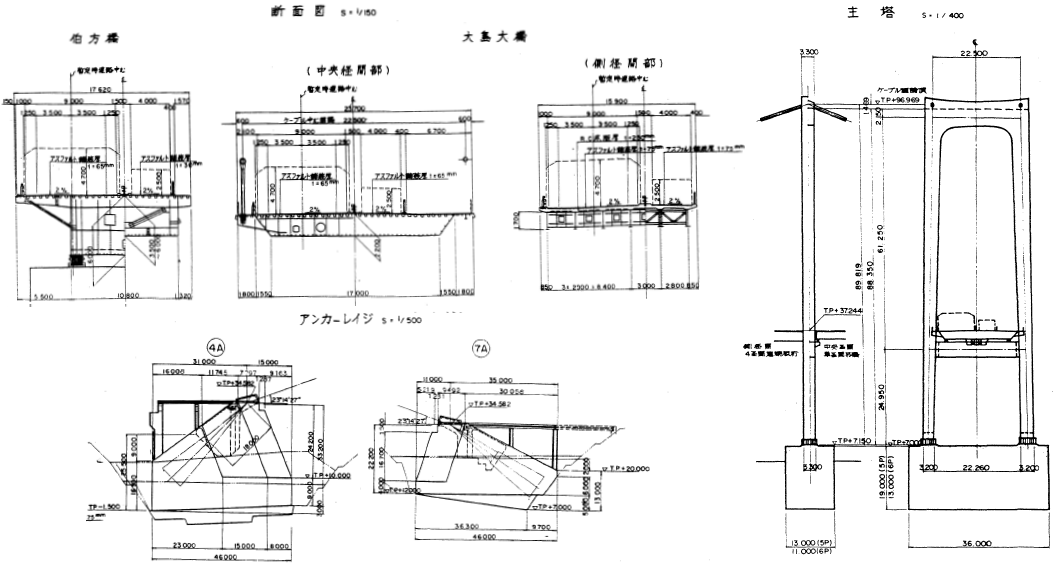

伯方・大島大橋 1988年1月供用

| 伯方橋 | |

|---|---|

| 形式 | 3径間連続鋼箱桁橋 |

| 橋長 | 325m |

| 支間割 | 90+145+90=325m |

| 桁下高 | 26m(略最高高潮面より) |

| 上部工鋼重 | 約3,400t |

| 下部工コンクリート量 | 約6,200m³ |

| 大島大橋 | |

| 形式 | 単径間2ヒンジ補剛箱桁吊橋 |

| 橋長 | 840m |

| 支間割 | 140+560+140=840m |

| ケーブル径 | 463mm(ラッピング含まず) |

| 塔高 | 97m |

| 桁下高 | 32m(略最高高潮面より) |

| 上部工鋼重 | 約12,300t |

| 下部工コンクリート量 | 約77,000m³ |

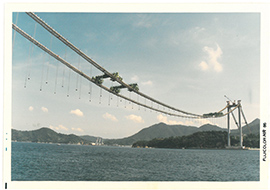

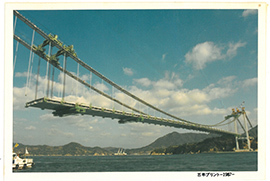

伯方・大島大橋は伯方島と見近島の間に架かる伯方橋と、見近島と大島の間に架かる大島大橋を総称したものです。伯方橋は中央支間長145mの3径間連続鋼床版箱桁橋、大島大橋は中央支間長560mの単径間吊橋です。大島大橋は、国内では初の鋼箱桁を補剛桁に採用した吊橋で、補剛桁の設計や架設方法等の随所に新技術を採用しました。補剛桁の直下吊工法等の経験は来島海峡大橋の設計や施工に役立てられました。

狭い海峡での航行船舶と工事の安全を確保 【直下吊り工法】

多くの船舶が航行する狭い海域で、短時間に作業を終え、工事期間を短くして航行船舶と工事の安全性を向上させるため、しまなみ海道では直下吊り工法を採用しました。直下吊り工法は、あらかじめ工場で製作された桁ブロックを輸送台船等で運び、架設地点の直下から吊り上げる工法です。大島大橋では補剛桁ブロックを積んだ台船を一点係留方式で定点保持し直下吊りしています。

吊橋補剛桁に箱桁を採用

吊橋である大島大橋の補剛桁に国内では初めて箱桁を採用し、来島海峡大橋でも採用しています。これらの橋の場合には、箱桁はレーダー偽像対策、耐風安定性、経済性、景観性、維持管理性に優れ、海面使用が可能な場合には施工性にも優れています。

偏平六角形断面の箱桁は、電波を発信源ヘ反射しないため、レーダーに映りにくく、偽像を生じにくい。また、多重反射による悪影響も生じにくくなりました。