来島海峡大橋(平成11年5月供用)

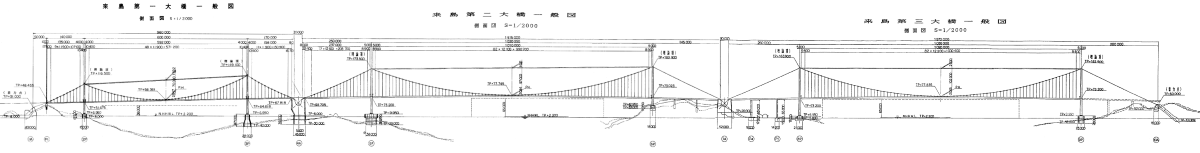

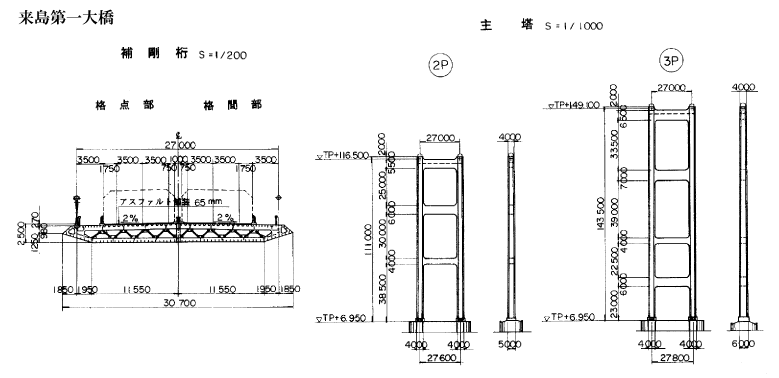

| 来島海峡第一大橋 | |

|---|---|

| 形式 | 3径間2ヒンジ補剛箱桁吊橋 |

| 橋長 | 960m |

| 支間割 | 50+140+600+170=960m |

| ケーブル径 | 431mm(ラッピング含まず) |

| 塔高 | 149m(3P) |

| 桁下高 | 46m(略最高高潮面より) |

| 上部工鋼重 | 約27,000t |

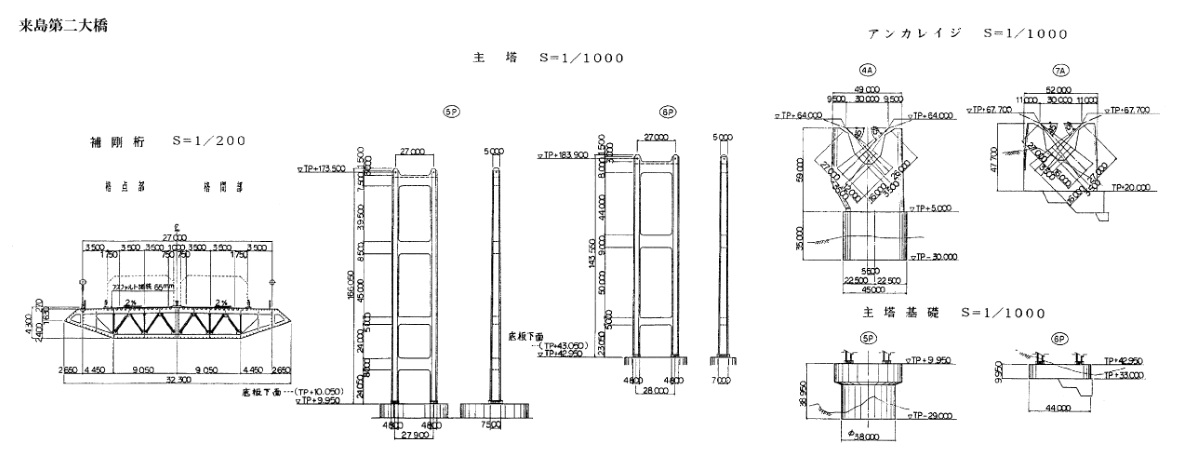

| 来島海峡第二大橋 | |

| 形式 | 2径間2ヒンジ補剛箱桁吊橋 |

| 橋長 | 1,515m |

| 支間割 | 250+1,020+245=1,515m |

| ケーブル径 | 653mm(ラッピング含まず) |

| 塔高 | 184m(6P) |

| 桁下高 | 65m(略最高高潮面より) |

| 上部工鋼重 | 約49,000t |

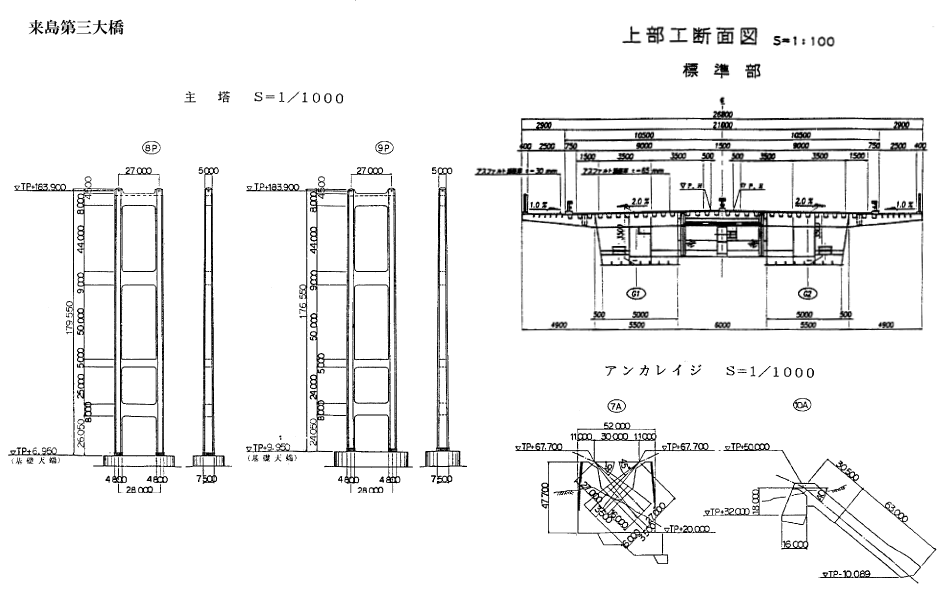

| 来島海峡第三大橋 | |

| 形式 | 単径間2ヒンジ補剛箱桁吊橋 |

| 橋長 | 1,570m |

| 支間割 | 26+1,030+280=1,570m |

| ケーブル径 | 636mm(ラッピング含まず) |

| 塔高 | 184m(8P,9P) |

| 桁下高 | 65m(略最高高潮面より) |

| 上部工鋼重 | 約46,000t |

| 下部工 | |

| コンクリート量 | 約474,000m³ |

来島海峡大橋は、大島と今治の間約4kmの来島海峡に架かる総延長4.1kmの3つの吊橋の総称です。来島海峡は昔から鳴門海峡、関門海峡と並んで海の難所として有名です。狭い海域に複雑な地形が作る潮の流れは、速く複雑に変化をしており、最大潮流速は10ノット(秒速約5m)にも達します。しかし、瀬戸内海の中央海域へ行き来する船舶には、ここは避けられない航路であり、海上交通安全法に指定される航路です。

このため、来島海峡大橋の橋梁計画にあたっては、中渡島をはじめとする島々などの自然環境の保全、船舶航行の安全性、車両の走行性などを考慮し、共有アンカレイジを2基設けて3つの吊橋を直線的につなぐ世界初の三連吊橋が採用されました。この計画では、海中に多くの基礎を設けることになりますが、瀬戸大橋での海中基礎の施工実績などによる建設技術の進歩が計画に反映されました。

海中基礎の建設や、上部工架設工事にも様々な工夫がされました。合理的な設計で工事数量を減らし、大型作業船を使った効率的な施工で安全性と確実性を向上させ、工事期間を短縮しました。

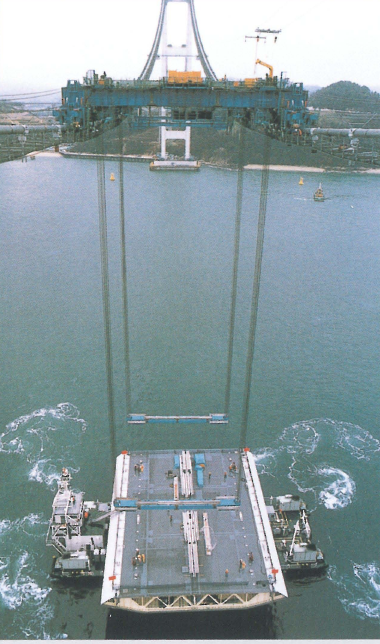

特に、補剛桁の架設工事には、潮流下においても定点保持性能に優れた自航台船を開発し、狭い海峡部にわずかな占有域を使うだけで短時間に作業を終える直下吊り工法を開発しました。

そのほか、安全・確実に、信頼できる品質を経済的に、環境保全を考えて建設するため、調査・設計・施工のすべての段階において、これまで瀬戸大橋や明石海峡大橋などの建設で積み重ねられ、培われてきたあらゆる分野の最新・最先端技術が結集されています。

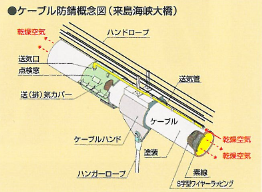

耐久性の向上と維持管理の省力化【防錆技術】

吊橋、斜張橋の桁やケーブルの耐久性を向上させるためには、錆を生じさせないようにすること(防錆)が大切です。来島海峡大橋では、長年にわたる管理経験から得られた最新の技術で防錆システムを考えました。

来島海峡大橋のケーブルでは、防水性・気密性に優れたS字ワイヤーラッピングでケーブル表面を覆って機密性を向上させ、ケーブル内に乾燥空気を送り込む防錆システムを採用しました。

狭い海峡での航行船舶と工事の安全を確保 【直下吊り工法】

多くの船舶が航行する狭い海域で、短時間に作業を終え、工事期間を短くして航行船舶と工事の安全性を向上させるために、あらかじめ工場製作した桁ブロックを架設地点の直下から吊り上げる方法が採られました。吊橋である大島大橋と来島海峡大橋の補剛桁、斜張橋である生口橋、多々羅大橋、新尾道大橋の桁が、直下吊り工法で施工されました。とくに、急潮流で主要な航路でもある来島海峡における工事用に、新たに潮流下における位置決め・停船性能に優れた自航台船と自動位置制御システムを開発。短時間に吊り上げ作業を終え、航行船舶への影響を最小限にしました。

自航台船の四隅には、360度どの方向にも向けられる推進器(プロペラ)とエンジンが取り付けられ、光波を利用した測量システムと運動。自船の位置を測定し、コンピュータが所定の位置へと誘導する自動追尾装置が取り付けられています。

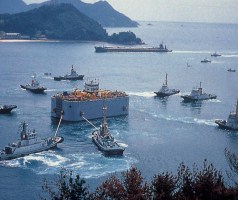

着実に進歩する設置ケーソン工法・気中コンクリート

多々羅大橋や来島海峡大橋の海中基礎の多くが、瀬戸大橋や明石海峡大橋で採用された設置ケーソン工法で造られました。蓄積されてきた技術と経験に新しい技術を加え、より安全・確実に、高品質の基礎を経済的に、短期間に造り上げました。海底掘削作業では、瀬戸大橋で用いられた発破に代わり、大型グラブ船と砕岩棒を使った掘削方法を採用しました。また、5基のケーソンは、経済性、施工性等を基礎位置ごとに厳しく追及し、形状や材料を検討した結果、矩形、円形、頂部を絞ったもの、頂部を広げたもの、鋼製、コンクリート製と種々の条件に最も適合するものが選ばれバラエティに富むものとなりました。

-

来島海峡大橋9P

コンクリートケーソン(矩形)

-

来島海峡大橋5P

鋼製ケーソン(円形)

水中コンクリートには従来よりもさらに低発熱型にしたセメントを用いた水中不分離性コンクリートを使用しました。

一方、塔基礎やアンカレイジの気中マスコンクリートには、明石海峡大橋の建設で開発した従来の低発熱型セメントよりもさらに若令期の発熱を抑え、硬化収縮量が小さい低発熱型セメントを使用しました。

環境保全と自然景観との調和を重視

西瀬戸自動車道の建設地点は芸予諸島の多島海景観が広がる景勝地で、瀬戸内海国立公園第2種,第3種特別地域及び普通地域に指定されています。このため、道路や橋梁の設計・施工に当たっては、自然環境を保全し、周辺の自然景観との調和に十分配慮する必要がありました。

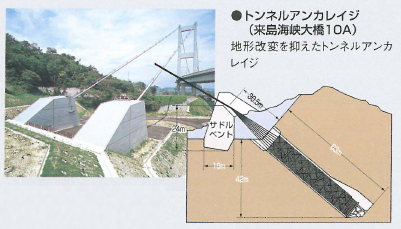

橋梁計画にあたっては自然環境の保全に配慮し、地形改変を極力避けることが考えられました。

来島海峡大橋では、景観保全面で重要な中渡島の通過や武志島の地形の改変を避けるようにルートが決められました。

景勝地に設けられる今治側の糸山にある10Aアンカレイジでは地形改変が最小限にできるトンネル式アンカーを使用しました。また、大島の火内鼻の1Aや馬島にある6P、7Aと糸山の10Aといった橋脚やアンカレイジ部の掘削には、切土法面をほとんど見せずにすむ垂直切土工法などが採用されました。垂直切り土工法では、山留めに地中変位計や傾斜計、鉄筋軸力計などを用いた全自動計測システムを導入し、リアルタイムでの地盤の動きを把握し施工する情報化施工を伴った垂直切り土工法により地形の改変量を少なくしました。

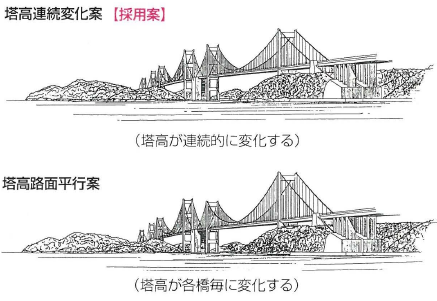

多島海景観に調和する塔の高さ・形状の検討

来島海峡大橋では、三つの吊橋の連続性と調和がテーマになり、塔の形状や高さに工夫が施されました。規模が大きく異なる吊橋を通常の考え方で設計すると、塔高にも大きな差が生じます。そこで、6本の塔頂を結んで一つの滑らかな曲線になるように塔高を連続的に変化させました。